Thélème – Littérature et sciences humaines de l’Antiquité aux Lumières

Co-responsables: Claire Donnat-Aracil et Amandine Mussou

L’axe de recherches Thélème s’efforce de présenter une approche contemporaine d’objets littéraires et esthétiques anciens, de l’Antiquité aux Lumières, à partir de l’apport des sciences humaines. Nous travaillons à resituer dans l’histoire des temps modernes le corpus classique, et à mesurer l’importance des « monuments » de la littérature du passé. Mais, conformément aux principes fondateurs du CERILAC, nous adoptons sur les œuvres anciennes un point de vue actuel, inspiré par les préoccupations et les problématiques du monde d’aujourd’hui.

Présentation

Notre champ d’investigation couvre l’Antiquité, l’époque médiévale, l’humanisme de la Renaissance et l’âge classique, mais aussi le mouvement des Lumières.

L’axe de recherches Thélème est principalement animé par Raphaël Cappellen, Jean-François Cottier, Pascal Debailly, Claire Donnat-Aracil, Florence Dumora, Guiomar Hautcoeur, Chantal Liaroutzos, Emily Lombardero, Florence Lotterie, Amandine Mussou, Anne Paupert, Maxime Pierre, Jean Vignes et Lise Wajeman. Y intervient aussi Emmanuelle Valette à titre de membre associée.

Nous sommes avant tout des littéraires, des historiens et historiennes de la littérature. Mais notre approche des textes anciens s’ancre dans la volonté d’un dialogue passé-présent et dans une réflexion sur les enjeux de la distance historique. C’est pourquoi nous sommes soucieux d’associer à une érudition réfléchie les apports de nouvelles méthodes issues des sciences humaines : philosophie, linguistique, psychanalyse, anthropologie, sociologie… Quel que soit notre angle d’approche, nous revendiquons le point de vue de la modernité et une interaction féconde entre les œuvres du passé et les modèles de pensée les plus contemporains. Articulées sur l’Histoire, nos recherches visent à l’élaboration de théories critiques et opératoires.

Activités pour l’année 2023-2024

L’axe Thélème fonctionne sur deux modes :

D’un côté, des rencontres communes réunissent les chercheurs et chercheuses ainsi que les doctorants et doctorantes de l’axe : en 2024, le séminaire sera l’occasion d’inviter des conférenciers et conférencières extérieurs à raison d’une séance tous les deux mois environ (Conférence de janvier 2024). Par ailleurs, une journée d’études à destination des étudiants et étudiantes inscrits en doctorat ou en M2 aura lieu au mois de juin.

D’un autre côté, des colloques et séminaires sont organisés par des membres de l’équipe, soit de manière autonome, soit en partenariat avec d’autres institutions. Fondés sur une approche anthropologique et sociale de la littérature, ces travaux ont longtemps porté sur la question des passions (Peur et littérature, 2007 ; Discours des corps, 2017-2019 ; États d’ivresse, 2021). Ils s’organisent aujourd’hui autour de trois pôles :

- Enjeux du rapport au passé et construction de l’histoire littéraire

– Les 13 et 14 octobre 2023, le colloque « Litterae latinae : pour une histoire littéraire de Rome », organisé par Jean-François Cottier et Emmanuelle Valette en partenariat avec William Marx, Carole Boidin et Tristan Mauffrey, interrogeait à partir des travaux de Florence Dupont la question du littéraire à Rome, et plus largement le rapport des chercheurs de différentes périodes et disciplines à l’Antiquité grecque et romaine.

Le programme du colloque est consultable ici.

– Associé à l’axe Thélème, le séminaire « Antiquité, Territoire des Écarts » explore, un jeudi par mois de 18h à 20h, notre rapport contemporain à la notion d’Antiquité. En 2023-2024, les séances seront organisées en alternance à l’université Paris Cité, à l’université de Franche-Comté et à l’université de Poitiers, et s’intéresseront aux « réinventions de l’Antiquité ».

Le programme du séminaire est consultable ici.

– Dans le prolongement d’un atelier intitulé « La littérature pour quoi faire ? », qui a rassemblé douze chercheurs transatlantiques du 19 au 22 juin 2023, Lise Wajeman coordonne un travail de réflexion sur les enjeux de l’enseignement et de la recherche en littérature, qui déborde le seul domaine des littératures anciennes.

- Questions de genre en littérature

– Du 15 au 17 novembre 2023 aura lieu à Lyon le colloque-festival « Théâtre de femmes aux XVIe-XVIIIe siècles : archive, édition, dramaturgie » organisé par Emily Lombardero en collaboration avec Isabelle Garnier, Edwige Keller-Rahbé, Justine Mangeant, Isabelle Moreau et Michèle Rosellini.

Plus d’informations ici.

– Porté par Anne Paupert en collaboration avec Sophie Albert, Sarah Delale, Rose Delestre, Yasmina Foehr-Janssens et Fabienne Pomel, le réseau LIMA.GE (« Littérature du Moyen Âge et Genre ») organise plusieurs manifestations :

– un séminaire dont la prochaine séance aura lieu le 13 décembre à Paris Cité ;

– le colloque « Les littératures médiévales dans l’atelier du genre. Enjeux épistémologiques, éthiques et didactiques », qui aura lieu à Rennes du 13 au 15 mars 2024.

– une journée d’études intitulée « Les corpus médiévaux dans l’atelier du genre », qui se tiendra le 28 mai 2024 à Sorbonne Université.

Plus d’informations ici.

- Littérature et arts

– Du 14 au 16 décembre 2023 se tiendra, à l’université Paris Cité et à l’Institut d’Études Avancées de Paris, le colloque « Les émotions musicales dans la culture médiévale : effets de la musique sur les corps et les âmes », organisé par Amandine Mussou et Claire Donnat-Aracil.

– Le séminaire « L’intervalle : objets, discours, pratiques », codirigé par Florence Dumora, Hélène Campaignolle-Catel et Marianne Simon-Oikawa, réunit à l’INHA des spécialistes de littérature et d’histoire de l’art.

Plus d’informations ici.

À lire aussi

Cycle Archi vives 2024-2025

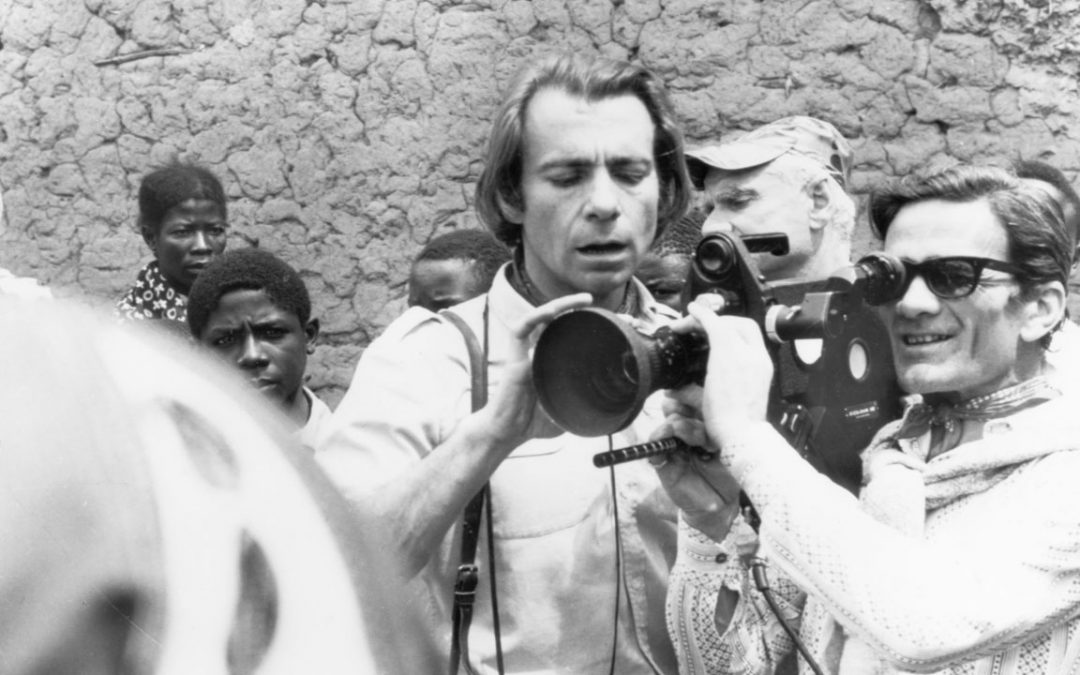

Appunti per un'Orestiade africana (Pier Paolo Pasolini, 1970) Conçu en partenariat avec la Cinémathèque française et organisé par Frédérique Berthet et Emmanuelle André, le cycle Archi vives vise à mettre en scène la valorisation des archives, leurs liens...

Lauréat-e.s 2024

AAC 2024 Paris-Oxford Partnership Olivier Ritz, MCF en littérature française Lauréat du PoP 2024 Animations scientifiques (Faculté S&H) Camille Bloomfield, Maître de conférences en...

Bulles de savon et toupies – Dialogue avec Pierre Zaoui

Quand Mardi 11 juin à 18h Où Salle 781C, Grands Moulins Rencontre organisée par le CERILAC, les axes « Décentrements lyriques » et « Pensée et Création Contemporaine » Dialogue avec Pierre Zaoui à l'occasion de la publication de son...

Colloque : « Un désir éperdu de langue ». La langue de Marie-Hélène Lafon »

Quand23-24 mai 2024OùSalle Pierre Albouy, Grands Moulins Colloque organisé par Emily Lombardero et Cécile Narjoux ProgrammeJeudi 23 mai9h Accueil des participantes & participants9h30 Estelle MOUTON-ROVIRA (Université...