L’édition critique du livre II de La Fabrique du corps humain de Vésale vient de paraître sur le site de la BIU Santé, dans La Fabrique de Vésale et autres textes (transcription et traduction commentée en français) par Jacqueline Vons et Stéphane Velut.

Publié le 20 juin 2023

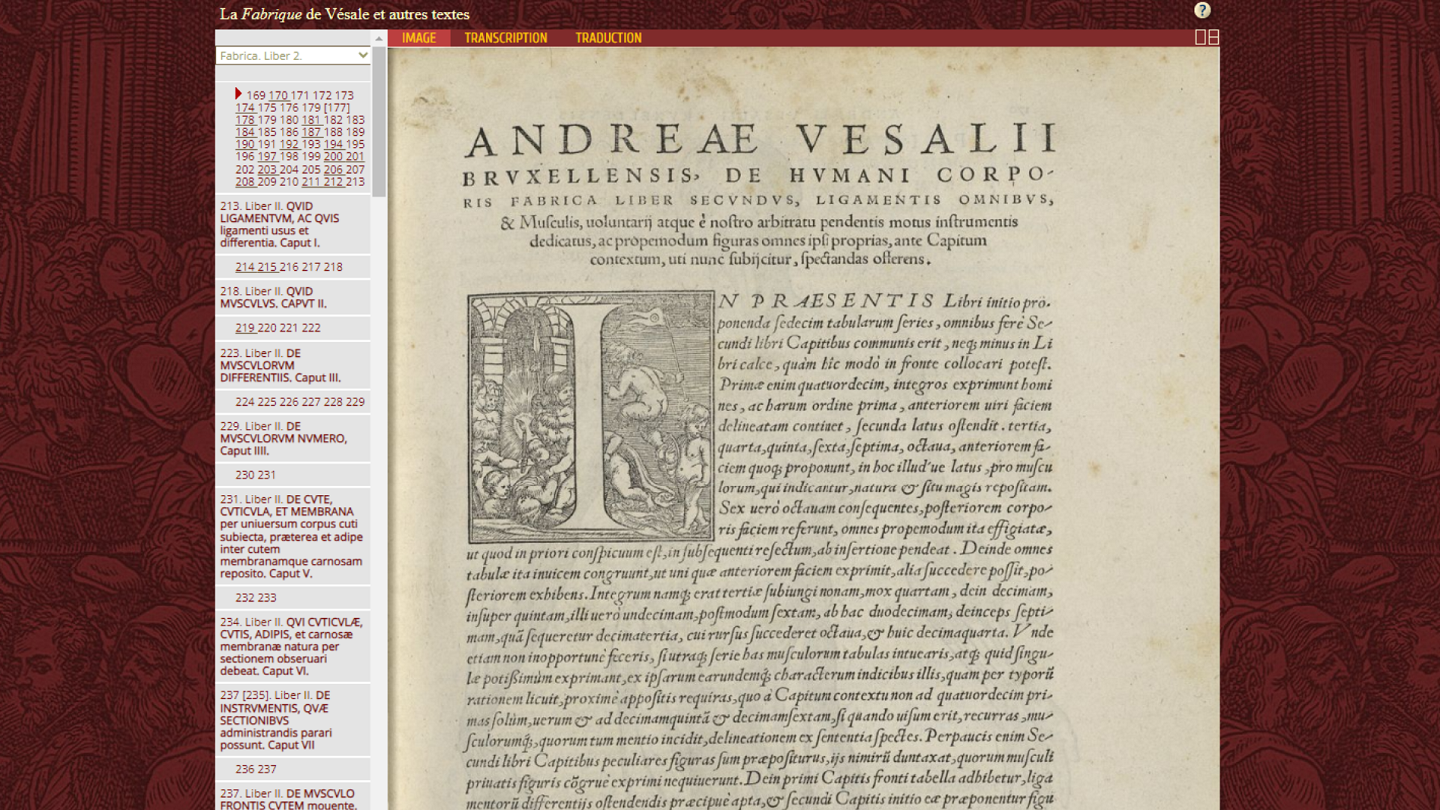

De humani corporis fabrica liber secundus.

Début du texte latin (transcription et traduction accessibles en haut à gauche), dans l’interface de La Fabrique de Vésale.

Publiée dans la collection des éditions critiques de la BIU Santé, La Fabrique de Vésale donne la première traduction française du chef-d’œuvre du célèbre anatomiste de la Renaissance, accompagnée des pièces liminaires de toutes ses autres œuvres, et d’introductions qui les présentent. La publication devrait s’achever en 2024 avec les livres V et VI.

Consacré à la myologie humaine, ce livre est le plus long et le plus complexe des sept livres de la Fabrique du corps humain, tant par les publics auxquels il s’adresse que par les choix opérés par André Vésale dans la présentation de la matière. Une préface écrite par l’auteur précise que le livre s’adresse aux anatomistes mais aussi aux artistes, peintres et sculpteurs, attachés à la compréhension et à la représentation des mouvements du corps humain. L’étude des muscles s’appuie sur un ensemble de seize planches placées en belle page au début du livre, parmi les plus belles qui aient été dessinées puis gravées sur bois, qui confèrent à l’ouvrage un caractère somptueux incontestable. Copiés pendant plusieurs siècles, mais encore jamais étudiés d’un point de vue anatomique, les écorchés de Vésale ont fait entrer le corps mort au panthéon des œuvres artistiques de la Renaissance.

La lecture des planches est guidée par le sens de la dissection, de la peau aux muscles profonds. Comme l’assistant présent à la dissection, le lecteur est invité à suivre le déroulement d’une ou de plusieurs séances anatomiques et à découvrir les muscles appendus à leur insertion au fur et à mesure qu’ils ont été tractés puis sectionnés, au cours de manipulations d’un ou de plusieurs cadavres.

Un texte descriptif comprenant 62 chapitres succède aux planches en suivant le sens de la dissection, des muscles superficiels aux muscles profonds, en vue ventrale puis dorsale. Les muscles sont décrits individuellement et sont peu nommés. Une telle présentation suppose une attention accrue de la part du spectateur, et du lecteur, puisque les muscles sont numérotés dans l’ordre où ils apparaissent à la vue, sans aucune nomenclature. L’absence de dénomination est palliée par les périphrases « muscle du bras, muscle de la fesse », qui insistent sur le rapport entre le muscle et la partie du corps qu’il mobilise. La présentation des muscles se fait selon un schéma uniforme : l’origine du muscle (indiquée par une grande variété de noms et de verbes), sa terminaison (insertio, parfois implantatio), son sens (ou la direction de ses fibres). Cet ordre a survécu dans les conventions de description des muscles aujourd’hui : la première insertion décrite répond à celle située sur le segment fixe du squelette, ou à l’insertion proximale (le plus près du plan sagittal médian du corps), et la seconde se termine sur l’élément mobilisé par le muscle intéressé ou sur l’insertion distale.

Enfin, chaque description d’une structure musculaire sur le plan topographique est suivie d’un protocole de dissection, méthodique, concis, que les étudiants et les lecteurs pourront reproduire. L’originalité de l’ouvrage consiste dans cette triple dimension : la présence de planches comme substituts des corps disséqués, la description anatomique équivalant à la parole du maître devant la table de dissection, et la diffusion de ce savoir par l’initiation à la pratique anatomique. Ce faisant, il crée aussi une nouvelle autorité, celle de l’image qui remet en cause le système des identifications livresques sur lequel était fondé l’enseignement universitaire médiéval.

L’édition critique du livre II avec une substantielle introduction constitue une étape importante dans la réalisation du projet éditorial commencé en 2014 avec le département d’histoire de la santé de la Bibliothèque interuniversitaire de santé et le département informatique de la Direction des Bibliothèques et Musées. Les textes sont à la disposition des lecteurs, gratuitement et en accès libre, dans le respect de la propriété intellectuelle des auteurs.

À lire aussi

Fermeture estivale des bibliothèques d’Université Paris Cité

À l’exception de la BU HEGP, les bibliothèques d’Université Paris Cité et le Musée d'Histoire de la Médecine ferment quelques semaines cet été. Publié le 26 juin 2024. Mis à jour le 4 juillet 2024. À l’exception de la BU HEGP, les bibliothèques...

Lire la presse en ligne

Avec votre compte numérique Université Paris Cité, vous avez la possibilité de consulter la presse régionale, nationale et internationale. Les bases Europresse et Factiva vous permettent d’accéder à une large sélection de journaux, revues et magazines....

Découvrez Médiathèque numérique, le service de VOD d’Arte !

Vous êtes étudiant à Université Paris Cité ? Les bibliothèques vous donnent accès au service Médiathèque numérique d'Arte et ses milliers de programmes à la demande ! Publié le 25 mars 2024 Médiathèque numériqueVOD Arte Les BU d'Université...

DECRIPT : nouvelle offre de formation

Le projet DECRIPT (Développer les compétences de recherche d’information : pratique et théorie), proposé par la Direction générale déléguée des bibliothèques et musées (DGDBM), vise à améliorer les compétences des premiers cycles en matière de recherche...