Un nouveau marqueur pronostic de risque cardiovasculaire chez les personnes atteintes de diabète de type 2 (DT2) a été identifié par des scientifiques de l’Université Paris Cité, de l’Inserm et du CNRS à l’Institut Necker Enfants malades à Paris. L’équipe dirigée par le chercheur Nicolas Venteclef a montré que la quantité de globules blancs circulants dans le sang, ainsi que certains sous-types, sont associés au risque d’accident vasculaire cérébral ou d’infarctus du myocarde à dix ans. Ce résultat pourrait permettre de dépister les individus atteints de DT2 les plus à risque pour accroître la prévention. Un brevet a été déposé en ce sens par l’équipe fin 2023.

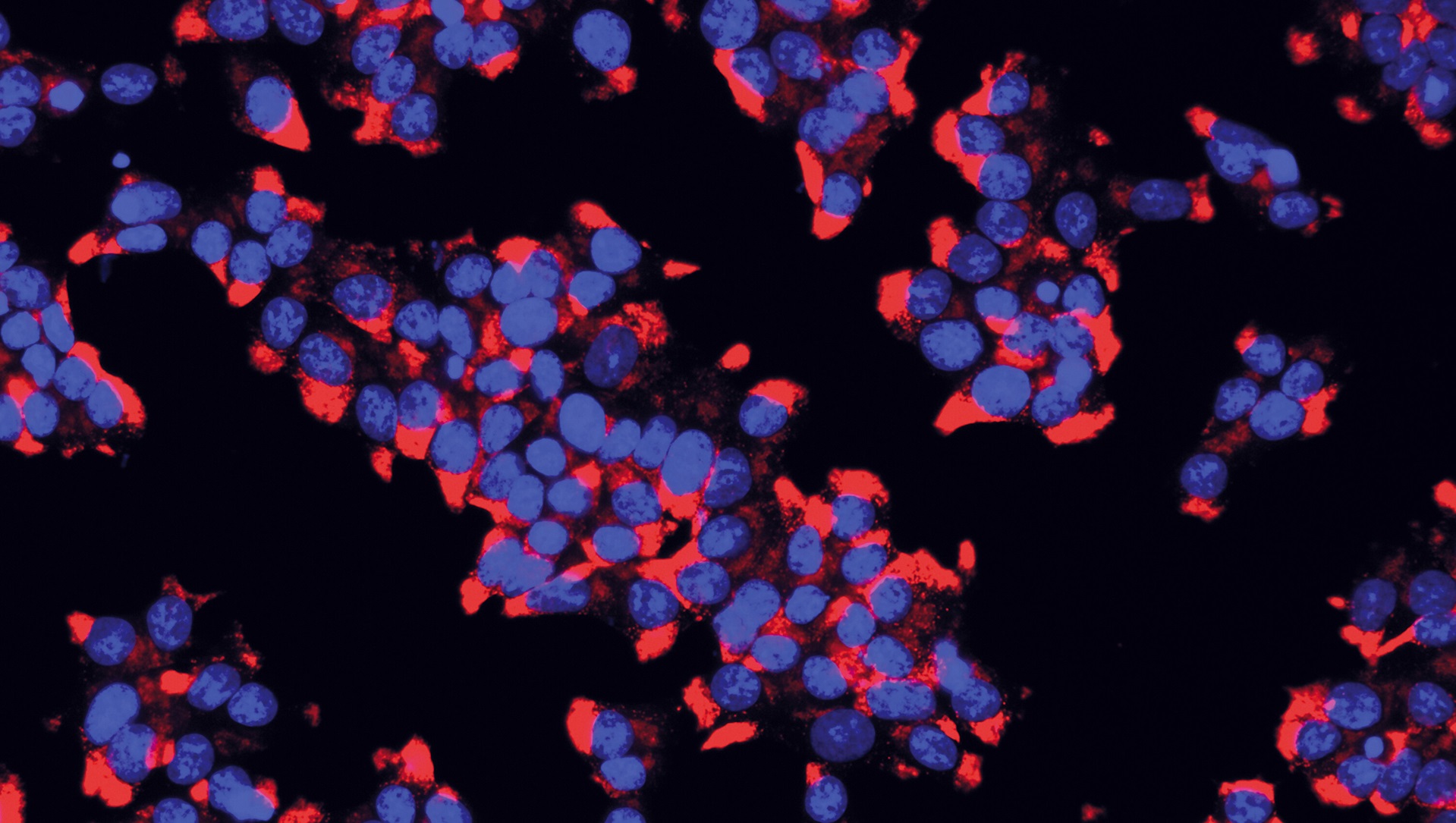

© Image issue du magazine Science & Santé, janvier-février 2013, rubrique Grand angle, p30.

Les personnes atteintes de diabète de type 2 (DT2) ont environ deux fois plus de risque de présenter un accident cardiovasculaire associé à l’athérosclérose au cours de leur vie, comme un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. L’athérosclérose est une maladie caractérisée par la présence de plaques le long de la paroi des artères susceptibles de se rompre et d’obstruer le flux sanguin.

Identifier les sujets qui sont le plus à plus risque de développer cette maladie parmi les personnes diabétiques de type 2, demeure très difficile. En effet, les scores prédictifs à dix ans qui intègrent plusieurs facteurs de risque cardiovasculaires comme l’âge, le tabagisme ou encore le taux de cholestérol sont peu fiables lorsqu’ils sont appliqués à cette population, y compris en tenant compte de facteurs spécifiques au diabète de type 2 (durée du diabète, hémoglobine glyquée HbA1c…). Il est donc important d’identifier de nouveaux facteurs prédictifs pour cette population spécifique.

Dans une nouvelle étude, l’équipe du chercheur Inserm Nicolas Venteclef, à l’institut Necker Enfants Malades (Inserm/Université Paris Cité/CNRS), s’est intéressée à une catégorie de globules blancs circulant dans le sang, les monocytes, qui sont directement impliqués dans l’apparition et la progression de l’athérosclérose. En évaluant leur quantité dans le sang et les sous-types présents chez les patients atteints de DT2, les chercheurs ont souhaité vérifier si ces paramètres pouvaient constituer des marqueurs associés au risque cardiovasculaire.

En effet, dans le cas de l’athérosclérose, les monocytes circulant dans le sang sont « recrutés » au niveau de la paroi interne des artères. Là, ils se différencient en macrophages, des cellules capables de capturer le « mauvais cholestérol » et de produire des molécules inflammatoires. Plus les macrophages s’accumulent, plus ils captent de lipides, plus l’inflammation est importante et plus la plaque d’athérome croît. À terme, ces plaques peuvent entraîner la lésion de la paroi artérielle, obstruer le vaisseau ou se rompre.

Un travail sur trois cohortes de patients

Pour ce travail, l’équipe s’est appuyée sur trois cohortes de patients DT2. Tout d’abord, à partir de la cohorte AngioSafe-2[1] incluant 672 diabétiques de type 2, les chercheurs ont constaté que le taux de monocytes circulants était positivement corrélé à l’importance des plaques d’athérome et donc au risque d’accident cardiovasculaire lié à l’athérosclérose, indépendamment de l’âge et de la durée du diabète. Autrement dit, plus il y a de monocytes circulants, plus le risque d’accident cardiovasculaire est élevé.

Ce premier résultat a été confirmé auprès d’une seconde cohorte appelée GLUTADIAB, comprenant 279 personnes atteintes de diabète de type 2. Ce travail a également inclus l’analyse moléculaire des monocytes circulants dans ces deux cohortes et a permis d’identifier certains sous-types de monocytes prédominants chez les sujets DT2 à haut risque cardiovasculaire.

Restait à comprendre comment les scientifiques pouvaient utiliser ce résultat pour prédire le risque cardiovasculaire. Une troisième cohorte appelée SURDIAGENE qui suit des personnes atteintes de diabète de type 2[2] a permis aux auteurs de disposer du taux de monocytes circulants totaux pour 757 patients suivis en prévention cardiovasculaire. En corrélant ces taux avec les cas de survenue d’infarctus du myocarde ou d’accident vasculaire cérébral dans la cohorte, ils ont pu mettre en évidence que les personnes atteintes de diabète de type 2 qui ont un nombre de monocytes supérieur à un certain seuil (0,5 × 109/L) auraient un risque cinq à sept fois plus élevé d’événement cardiovasculaire dans les dix ans par rapport à celles ayant un nombre de monocytes inférieur à ce seuil.

Forts de ces résultats, les scientifiques ont déposé un brevet protégeant leur découverte. Ils travaillent à présent à l’élaboration d’un capteur électronique qui permettrait d’effectuer le dosage des monocytes circulants à partir du prélèvement d’une goutte de sang[3] en les classant par sous-types de monocytes. L’objectif à terme est d’inclure cette analyse dans les scores pronostics du risque cardiovasculaire déjà existants, pour identifier les patients diabétiques de type 2 les plus à risque et améliorer la prévention.

Ces travaux ont fait l’objet d’un dépôt de brevet par Inserm Transfert.

[1] recrutés dans les services de diabétologie des hôpitaux Lariboisière et Bichat Claude Bernard AP-HP

[2] Suivis dans le service d’endocrinologie du CHU de Nantes

[3] en partenariat avec l’Institut public PRINT’UP

Références

Blood Monocyte Phenotype Is A Marker of Cardiovascular Risk in Type 2 Diabetes – Circulation Research, janvier 2024

DOI: 10.1161/CIRCRESAHA.123.322757

À lire aussi

Syndrome coronaire aigu : des premiers résultats prometteurs dans la recherche contre la récidive

À la suite d’un syndrome coronaire aigu (SCA), le risque de récidive d’événement cardiovasculaire majeur (nouvel infarctus, accident coronaire ou décès) est particulièrement élevé. En cause, une inflammation résiduelle ou chronique pour laquelle il n’existe...

Consommation de conservateurs : deux études alertent sur un risque accru de cancer et de diabète de type 2

Une consommation plus élevée d’additifs alimentaires conservateurs, utilisés dans les aliments et les boissons transformés industriellement pour prolonger leur durée de conservation, a été associée à une augmentation du risque de cancer et de diabète de type 2. Ces...

Une mère sur quatre concernée par des soins irrespectueux en maternité

S’appuyant sur l’Enquête nationale périnatale de 2021, une équipe de chercheuses associant notamment l'Université Paris Cité révèle qu’un quart des mères en France seraient concernées par des soins irrespectueux en maternité, associés à un risque accru de dépression...

Meet-Up 2025 : plus de 100 participants réunis pour les sessions d’information organisées par l’Université Paris Cité sur les appels européens MSCA Postdoctoral Fellowships

Afin d'offrir aux post doctorantes, aux post doctorants et à leurs superviseurs le meilleur soutien possible pour une candidature réussie et de grande qualité aux appels MSCA Postdoctoral Fellowships (MSCA PF), le Réseau Recherche Europe, coordonné par l’Université...