Céline Lefève, co-directrice de l’Institut interdisciplinaire La Personne en médecine, Maître de Conférences en philosophie à l’Université Paris Cité et titulaire de la Chaire coopérative « Philosophie à l’hôpital » (ENS/AP-HP) nous apporte son éclairage sur les vécus différenciés de l’épidémie et les enseignements qui pourraient en découler.

La pandémie de Covid-19 a-t-elle introduit des changements dans nos représentations sociales de la maladie ?

Certains, dont je fais partie, ont cru que l’irruption du Covid-19 dans nos vies individuelles et collectives, ainsi que l’expérience du confinement permettraient à beaucoup de personnes bien-portantes de prendre conscience, voire de comprendre ce que représente l’épreuve de la maladie, en particulier chronique, dans ses différentes dimensions physiques, psychiques et sociales.

La pandémie a, en partie, renforcé la prise de conscience de notre vulnérabilité partagée, déjà engagée par la dégradation de l’environnement, mais en partie seulement. En réalité, la crise sanitaire souligne l’occultation ordinaire de la vulnérabilité et de la maladie dans notre société. À mon sens, elle n’a pas permis de faire comprendre que la maladie est inhérente à la vie. Les sciences humaines et sociales devront éclairer les raisons de cet inchangé.

Une des explications tient au fait, comme le soulignait Georges Canguilhem, que la santé est l’expérience de l’insouciance. Ainsi, tant que l’on ne souffre pas soi-même des limitations de son corps et/ou de son esprit, que l’on ne ressent pas intimement que sa propre norme de vie est altérée et limitée, ou que l’on ne soutient pas une personne proche dans l’épreuve de la maladie, cette expérience de l’insouciance prend sans doute le dessus sur la conscience du risque de la maladie, pour soi-même et pour les autres.

Les 55 jours de confinement auraient-ils pu, selon vous, contribuer à faire évoluer notablement la représentation de la maladie ?

On pouvait penser que l’expérience du confinement aurait pu être l’occasion, pour les bien-portants, de découvrir « les vies anormales de ceux que la maladie, le handicap ou le vieillissement assignent à résidence » selon l’expression de Claire Marin dans la revue Esprit. Qu’ils auraient appréhendé ces nombreuses vies marquées par une liberté circonscrite, par l’incertitude et l’imprévisibilité de la maladie, et souvent par des interactions sociales restreintes voire par l’isolement. Mais ce dessillement s’est révélé une illusion.

En réalité, pour beaucoup de bien-portants, y compris ceux dont les conditions de vie et de logement n’étaient pas les plus difficiles, le confinement a été rapidement perçu comme une insupportable limitation de leur liberté d’aller et venir dont a été oubliée la raison première : la protection de la santé individuelle et collective. Cela a été renforcé avec la mise à l’agenda politique et médiatique de la reprise économique.

Cela montre, à mon sens, que l’expérience du confinement, telle qu’elle a été imposée par une décision publique afin de freiner la propagation du virus, ne saurait être comparée à l’expérience du confinement qui est imposée à une personne par la maladie chronique, le vieillissement ou le handicap.

Dans la maladie chronique, la restriction de la liberté est intimement ressentie comme vitale : elle est imposée par la vie, et parfois pour la vie, comme une inévitable mesure de protection contre les risques d’aggravation de la maladie. Aussi, dans la maladie chronique, le premier droit revendiqué n’est pas la liberté d’aller et venir, mais le droit d’accéder à des soins de qualité permettant de vivre le plus longtemps et le moins douloureusement possible, dans le cadre dessiné par cette liberté limitée. La liberté désirée est plutôt l’autonomie (physique, économique, décisionnelle, etc.) conquise par la personne, au cours d’un travail permanent de négociation avec sa maladie, les soignants, le monde du travail, la société, etc.

L’étape du déconfinement est souvent qualifiée de « liberté retrouvée ». Comment expliquez-vous que l’on soit passé si rapidement de la « peur de mourir » à l’obsession d’organiser ses vacances ?

L’occultation médiatique et politique de la maladie dans nos vies et dans la société a atteint, lors du déconfinement, un point de paroxysme qui me met mal à l’aise. L’obsession médiatique pour les départs en week-ends, la programmation des vacances et pour les plages (il est vrai, comme le disait Agnès Varda dans Les plages d’Agnès, que le contraire d’un mur, c’est une plage), montre l’étonnante facilité des bien-portants à oublier le nombre et la souffrance des malades et de ceux qui ont brutalement perdu un proche. On oublie aussi la fatigue et l’inquiétude des professionnels de santé concernant une « deuxième vague », ainsi que les inégalités sociales qui pèsent d’ailleurs sur les mêmes personnes tant sur la santé que sur la possibilité de partir en vacances.

Comme Didier Fassin l’a montré, notre époque se caractérise par le fait que la vie est devenue une valeur prioritaire, mais aussi par le fait que l’inégalité des vies – et du soin qu’on leur porte – n’a jamais été aussi criante. Cette inégalité est notamment rendue possible par l’invisibilité des pratiques et des relations de soin qui soutiennent nos vies. Ici aussi une prise de conscience s’est, en partie, produite sur la nécessité et la diversité des activités et des métiers de care (depuis le nettoyage des espaces publics jusqu’aux soins médicaux et psychologiques). Mais le risque est grand d’une nouvelle invisibilisation du soin, par exemple à travers ses lieux. Il n’a pas été possible de cacher la détresse physique et morale des personnes âgées, des familles et des soignants des Ehpad, mais qu’en est-il des prisons, des centres de rétention administrative, des foyers de jeunes travailleurs, mais aussi des malades à domicile ?

Après cette crise sanitaire, comment les maladies chroniques, vécues par des millions de personnes en France, pourraient être socialement plus visibles, mieux reconnues, mieux soutenues et accompagnées ?

Au décours de cette crise, écouter et prendre en compte les voix des personnes malades chroniques ou handicapées permettrait non seulement de se souvenir de notre nature de vivants précaires et de comprendre les liens entre maladie et confinement. C’est le sens de la campagne actuelle de l’association APF France handicap : « Maintenant, vous savez. ». Mais cela permettrait aussi de prendre la mesure du nombre, de la diversité et des besoins des personnes concernées, et de nourrir les débats sur les choix politiques de santé qui s’imposent avec urgence.

N’oublions pas enfin que, dans ce contexte d’écart brutal – pourtant prévisible – entre la demande et l’offre de soins et donc de pénurie (de lits, de ressources humaines soignants, de médicaments, etc.), la priorisation, vitale, de la prise en charge des malades graves du Covid s’est faite au détriment de la prise en charge des malades chroniques. Il faut désormais étudier comment ils ont vécu et vivent encore cette crise, évaluer leur état de santé, rétablir la continuité des soins et mieux préparer leur prise en charge dans les futures crises.

C’est la raison pour laquelle l’Institut La Personne en médecine s’est impliqué dès début avril dans deux projets de recherche sur le vécu psycho-social de l’épidémie. L’Institut est associé au projet COMPRI, porté par l’unité de santé publique ECEVE de l’Université Paris Cité, consacré aux mesures de prévention et aux représentations de l’infection et du risque en population générale. En outre, l’Institut porte le projet PARCOURS-COVID qui étudie, en faisant collaborer des chercheurs de plusieurs disciplines des sciences humaines et sociales et des associations de patients, l’impact de la crise sanitaire sur l’expérience et l’organisation des soins dans plusieurs maladies chroniques. Il est aussi impliqué dans un troisième projet, PRIO-TRI*, qui articule éthique, économie et droit et porte sur la priorisation en santé et le triage des patients. Un de ses volets étudiera la prise en charge des malades chroniques.

Que proposeriez-vous pour rendre visible et reconnaître la place de la maladie dans nos vies ?

De porter attention à nos imaginaires. L’imaginaire de la maladie aigue et de l’urgence est bien plus puissant que celui de la maladie chronique. Par exemple, le traitement de la crise par les chaînes d’information en continu s’est focalisé, pour des raisons compréhensibles liées à la mortalité et à la pénurie de moyens, sur l’hôpital et, en particulier, sur les services de réanimation. Dans le même temps, les personnes dont le Covid est en train de se muer en maladie chronique et qui souffrent depuis plusieurs semaines de symptômes invalidants ont été peu médiatisés.

L’imaginaire de l’aigu est paradoxalement à la fois effrayant et rassurant : il permet de se représenter la maladie comme une crise, au plan individuel pour le patient et au plan collectif pour la société. La maladie est imaginée comme une parenthèse, certes douloureuse, mais circonscrite dans le temps, avec un début, un milieu et une fin, alors que la maladie chronique est tout autre : c’est une épreuve sans fin, intriquée à la vie, voire se confondant avec elle, qui réclame d’autres discours, récits et images.

Découvrez le programme Interdisciplinaire La Personne en médecine

*PRIO-TRI : projet porté par la Chaire Hospinnomics de l’AP-HP.

À lire aussi

La consommation de certains additifs alimentaires émulsifiants serait associée à un risque accru de diabète de type 2

Les émulsifiants sont parmi les additifs les plus fréquemment utilisés par l’industrie agroalimentaire. Leur usage vise à améliorer la texture des produits tout en prolongeant leur durée de conservation. Des chercheurs et des chercheuses de l’Inserm,...

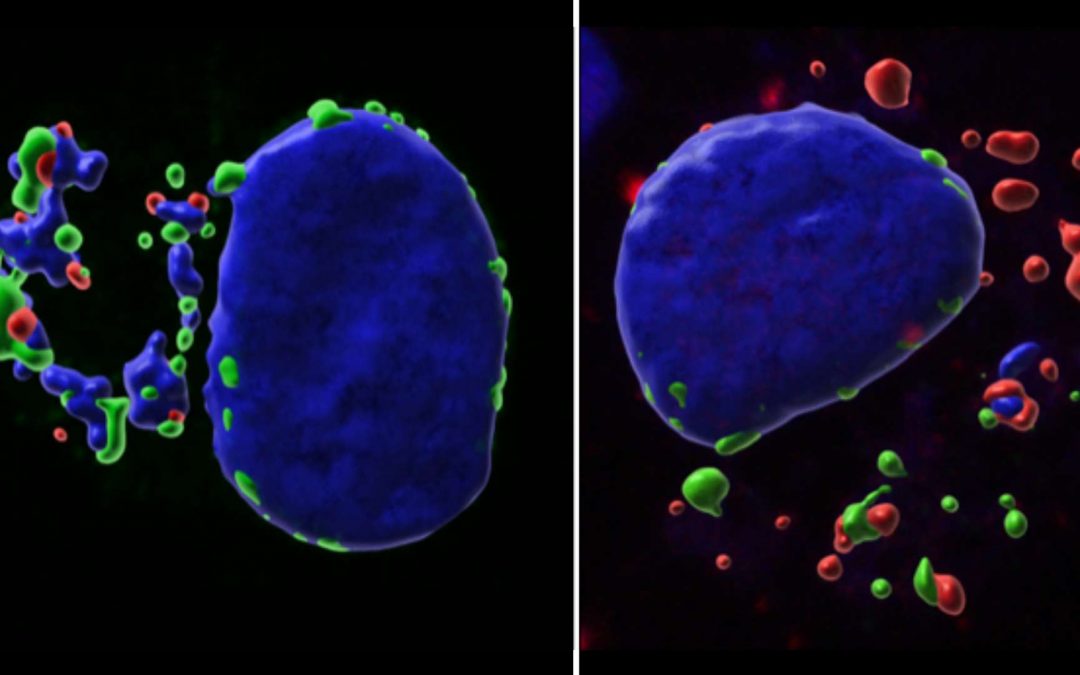

Theileria annulata et Cancer : une stratégie du parasite dévoilée !

L’équipe de recherche du Pr Jonathan Weitzman a mis en lumière le mécanisme par lequel le parasite Theileria annulata, responsable de maladies semblables aux cancers chez les bovins, échappe au mécanisme de défense de la cellule hôte.

Université Paris Cité félicite le professeur Anton Zorich pour l’obtention de son ERC Advanced Grant

ERC Advanced Grant 2023 : le professeur Anton Zorich, mathématicien à l’université Paris Cité compte parmi les 37 lauréates et lauréats français.

Le Deeptech Tour 2024 arrive à Paris !

Créer des ponts entre le monde de l’entrepreneuriat et celui de la recherche, c’est le rôle du Deeptech Tour. Organisée par Bpifrance, cette tournée des campus français vise à réunir l’écosystème universitaire, les acteurs économiques locaux et les structures...