Un ERC Starting Grant pour décrypter et soigner l’endométriose

Parmi plus de 3 000 projets déposés, 39 projets français ont été sélectionnés et ont obtenu un financement ERC dont le projet Analyse multi-omique du sang de règles pour mieux diagnostiquer, comprendre et traiter l’endométriose,MultiMENDo, porté par Ludivine Doridot. Maîtresse de conférences en physiologie à l’UFR de médecine de la Faculté de santé d’Université Paris Cité, Ludivine Doridot conduit ses travaux de recherche à l’Institut Cochin (U1016). Ces derniers sont consacrés à la biologie de l’utérus et du placenta, plus particulièrement à l’endométriose et à l’implication du système immunitaire dans cette affection.

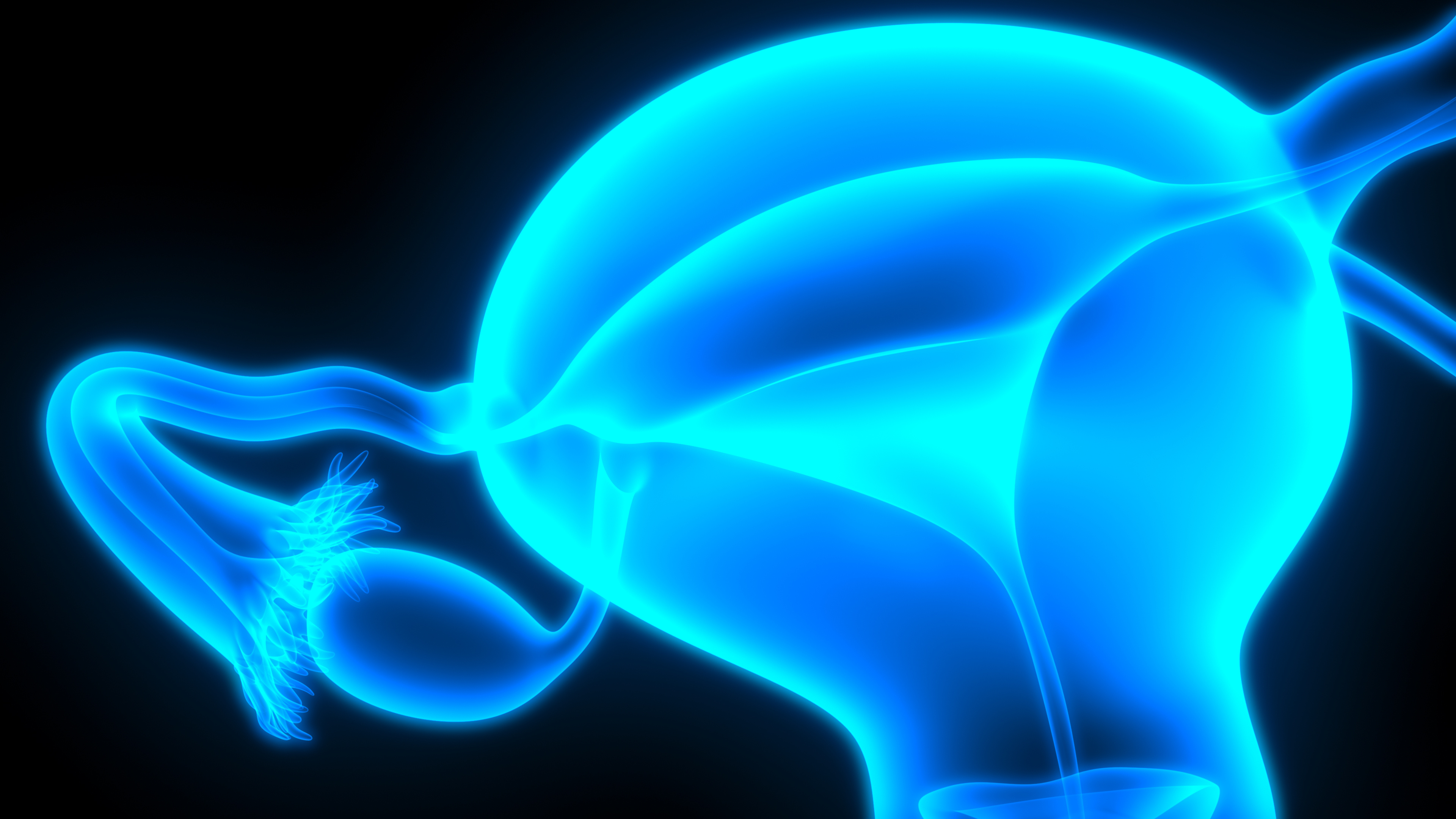

Trouble gynécologique courant, défini par la présence de tissu endométrial en dehors de l’utérus et formant des lésions, l’endométriose touche environ 1 femme en âge de procréer sur 10. Cette maladie est associée à des douleurs pelviennes, et à de l’infertilité chez 40% des femmes qui en sont atteintes. Pourtant, le délai moyen de diagnostic est toujours estimé à 8 ans et il n’existe pas encore de traitement pharmacologique spécifique, les seules options étant les traitements hormonaux ou le recours à une chirurgie visant à éliminer les lésions d’endométriose.

L’endométriose, de quoi parle-t-on ?

Chez toutes les femmes, lors des menstruations une petite partie du fluide menstruel (sang et fragments de la muqueuse utérine appelée endomètre) s’échappe par les trompes de Fallope, c’est ce qu’on appelle un flux rétrograde. Cette fraction de fluide menstruel se retrouve alors dans la cavité péritonéale et est généralement naturellement éliminée par l’organisme, grâce à l’intervention du système immunitaire. Cependant, pour environ 1 femme sur 10, cette élimination naturelle ne fonctionne pas correctement. Deux explications sont avancées pour expliquer cette anomalie : 1) le tissu endométrial qui se retrouve dans la cavité péritonéale est altéré avec des capacités à survivre et à proliférer supérieure à la normale et 2) le système immunitaire ne réussit pas à éliminer efficacement ces fragments. Ces derniers forment les lésions endométriotiques et provoquent une inflammation chronique participant certainement aux douleurs et à l’infertilité.

Partant de ce constat, Ludivine Doridot a décidé d’explorer le fluide menstruel qui a l’avantage de contenir à la fois des cellules de l’endomètre et des cellules immunitaires, permettant d’étudier les 2 mécanismes supposés clés dans la pathogénie de l’endométriose. À ce stade, les recherches ne permettent pas de dire si l’échec à éliminer les fragments endométriaux issus du flux menstruel rétrograde est un problème récurrent (à plusieurs cycles menstruels) ou ponctuel. En revanche, il est démontré que les lésions endométriotiques ne sont pas cumulatives. Cela signifie qu’elles peuvent apparaître à un moment de la vie (lors d’un ou quelques cycles menstruels) et perdurer, sans se multiplier.

Avec le projet Analyse multi-omique du sang de règles pour mieux diagnostiquer, comprendre et traiter l’endométriose, MultiMENDo, lauréat d’un ERC STarting Grant, Ludivine Doridot propose d’utiliser le sang des règles dans une cohorte de 200 patientes avec endométriose et 50 femmes témoins pour :

- Chercher des éléments qui permettront de poser un diagnostic rapide (marqueurs diagnostic) en identifiant des différences non seulement dans la composition cellulaire mais aussi parmi les molécules produites par ces différentes cellules du fluide menstruel des femmes atteintes d’endométriose versus celles sans endométriose.

- Créer, à partir du fluide menstruel, des organoïdes endométriaux pour tester de nouvelles approches thérapeutiques comme des molécules capables d’inhiber la prolifération exacerbée des cellules de l’endomètre des femmes atteintes d’endométriose ou de moduler le système immunitaire pour réduire l’inflammation associée à l’endométriose et booster l’élimination des cellules menstruelles. Ces organoïdes seront cultivés avec ou sans cellules immunitaires, et seront utilisés pour évaluer les changements fonctionnels associés à l’endométriose et pour tester de nouveaux traitements immunomodulateurs.

- Chercher des marqueurs pronostiques et/ou prédictifs pour mieux suivre les femmes atteintes d’endométriose. Des patientes qui auront recours à un traitement chirurgical ou à un traitement de procréation médicalement assistée (PMA) seront suivies et leurs fluides menstruels analysés pour évaluer des marqueurs de l’évolution de leurs symptômes et de leur réponse aux traitements. Dans le cadre de la chirurgie, le fluide menstruel sera collecté avant et après la chirurgie, afin d’identifier des marqueurs qui sont associés à l’intensité des symptômes douloureux. Dans le cadre de la PMA, les fluides menstruels de patientes avec ou sans endométriose seront collectés et ceux des patientes chez qui le transfert d’embryon va mener à une grossesse seront comparés à ceux de celles chez qui cela ne va pas fonctionner. L’analyse des résultats devrait permettre d’identifier des marqueurs prédictifs candidats qui pourront peut-être prédire le taux de succès d’une PMA chez différentes typologies de patientes.

Les biomarqueurs diagnostiques et pronostiques sont essentiels pour évaluer l’établissement et l’évolution de la maladie et pour choisir le traitement le plus approprié. Ce projet améliorera notablement la compréhension de la pathophysiologie de l’endométriose et permettra l’étude d’un nouveau fluide biologique, pertinent pour les troubles gynécologiques et reproductifs.

L’ERC, créé par l’Union européenne en 2007, est le principal organisme européen de financement de la recherche de pointe en matière de recherche exploratoire. Il finance des chercheurs créatifs de toute nationalité et de tout âge, pour mener des projets dans toute l’Europe.

L’ERC propose quatre programmes de subventions de base : subventions de démarrage, subventions de consolidation, subventions avancées et subventions de synergie. Grâce à son programme supplémentaire de subventions pour la validation de concepts, l’ERC aide les bénéficiaires à combler le fossé entre leur recherche pionnière et les premières phases de sa commercialisation. L’ERC est dirigé par un organe directeur indépendant, le conseil scientifique.

Le budget global pour la période 2021-2027 s’élève à plus de 16 milliards d’euros dans le cadre du programme Horizon Europe. Cette année, 408 chercheurs et chercheuses ont obtenu un financement ERC pour un montant global de 636 millions d’euros.

Organoïde : micro-tissus multicellulaires en trois dimensions (3D) dérivés de cellules souches et conçus pour imiter fidèlement la structure et la fonctionnalité complexes des organes.

À lire aussi

Quand les ondes imitent le comportement d’un gaz

Marlone Vernet et Eric Falcon, physiciens au laboratoire Matière et Systèmes Complexes (MSC - Université Paris Cité/CNRS), ont observé un phénomène étonnant : dans un système agité de manière aléatoire, des ondes peuvent se comporter comme les molécules d’un gaz....

lire plus

Appel à candidatures : Cotutelle internationale de thèse 2025/2026

L’appel à candidatures pour une inscription en cotutelle internationale de thèse pour l’année académique 2025-2026 est ouvert. Déposez vos candidatures avant le 15 décembre 2025.© William PotterUne cotutelle de thèse est un projet de formation permettant à un étudiant...

lire plus

Young Leaders 2025 : Aurélie Sannier sélectionnée par la French-American Foundation

Félicitations à Aurélie Sannier, médecin et enseignante-chercheuse à l'Université Paris Cité, pour sa sélection au programme Young Leaders 2025 de la French-American Foundation. Cette distinction salue l’excellence de ses travaux et contribue au rayonnement...

lire plus![[Rencontre] Kristel Chanard : décrypter les secrets de la Terre par les mouvements de l’eau](https://u-paris.fr/wp-content/uploads/2025/06/Kristel-portrait1-1080x675.jpg)

[Rencontre] Kristel Chanard : décrypter les secrets de la Terre par les mouvements de l’eau

Kristel Chanard est géophysicienne de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) dans l’équipe de géodésie de l’Institut de Physique du Globe de Paris, établissement-composante de l'Université Paris Cité. Ses travaux de recherche se situent...

lire plus