Les grossesses pathologiques sont fréquentes et d’origines variées. On estime que des fausses couches ont lieu chez 10 à 20% des femmes enceintes lors des 3 premiers mois de grossesse. Les retards de croissance du fœtus peuvent aussi survenir lors d’infections maternelles par certains microbes, parasites ou virus (par exemple la toxoplasmose, les infections au virus de la rubéole, au cytomégalovirus, aux virus de l’Herpès ou Zika), ou au cours de maladies génétiques ou auto-immunes. Des équipes de l’Institut Pasteur, du CNRS, de l’Inserm, de l’hôpital Necker-Enfants malades AP-HP et de l’Université Paris Cité, ont identifié un nouveau mécanisme cellulaire qui altère la formation du placenta et pourrait ainsi provoquer des complications graves pendant la grossesse. Il est lié à la production d’interféron, une molécule qui est produite en réponse à certaines infections, notamment virales. Ces résultats sont publiés dans Science, le 11 juillet 2019.

Contact Presse

presse@pasteur.fr

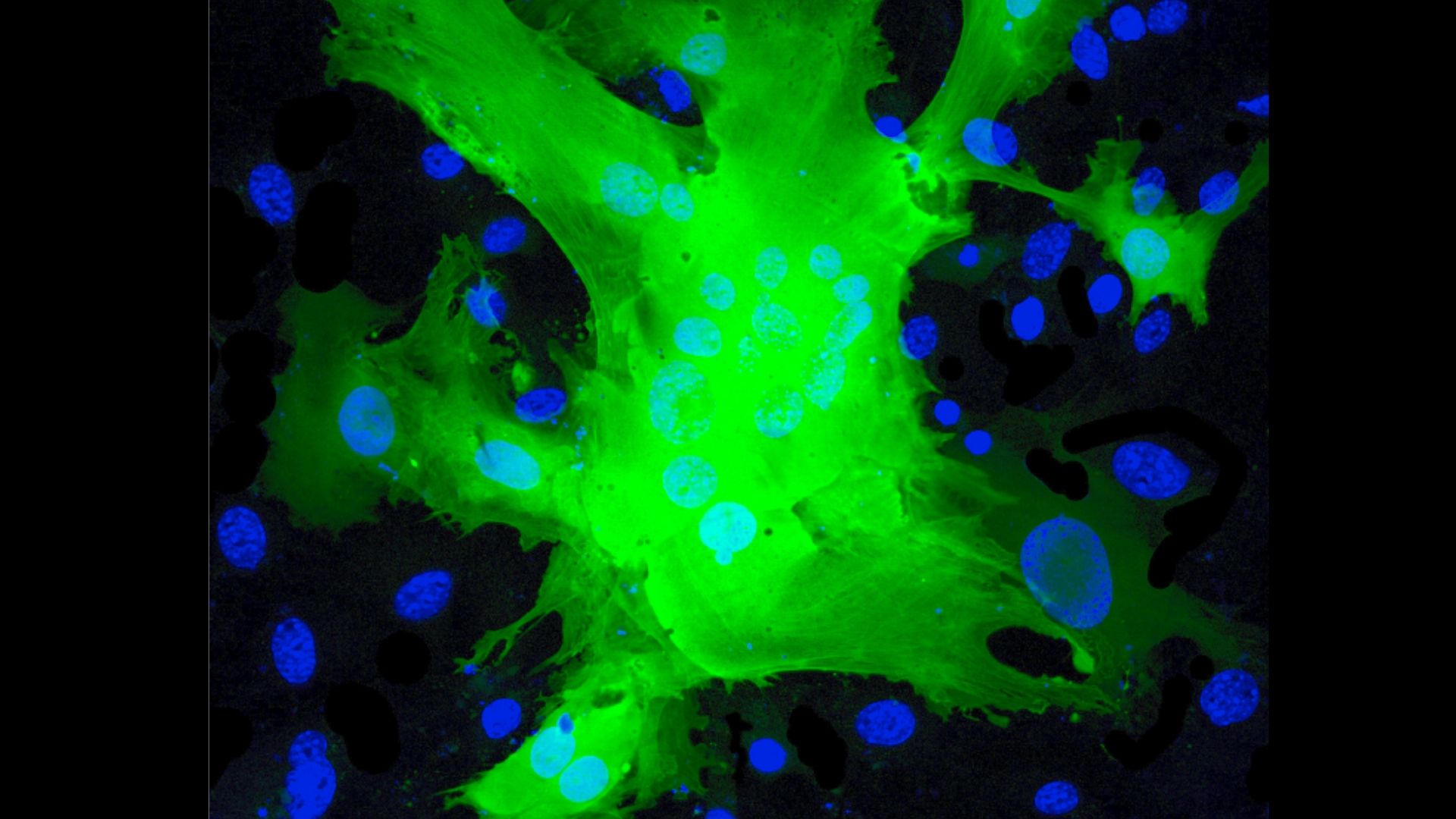

Le placenta constitue à la fois une surface d’échange et une barrière entre la mère et le fœtus, car il permet l’apport de nutriments nécessaires à la croissance du fœtus, la production d’hormones, ainsi qu’une protection du fœtus contre les microbes et le système immunitaire maternel. La couche externe du placenta s’appelle le « syncytiotrophoblaste ». Celui-ci est constitué de cellules qui fusionnent entre elles et forment des cellules géantes, assurant ainsi de façon optimale les fonctions de barrière et d’échanges du placenta. La fusion des cellules est assurée par des protéines appelées « syncytines ». Si le syncytiotrophoblaste ne se forme pas correctement, ceci peut entrainer une insuffisance placentaire et entraver le bon développement du fœtus. Par exemple, un syncytiotrophoblaste anormal peut être observé dans des pathologies telles que le retard de croissance intra-utérin, le lupus et chez les femmes portant un fœtus présentant une trisomie 21.

L’interféron est une substance fabriquée par les cellules immunitaires lors d’infections et permet de combattre les virus et d’autres microbes intracellulaires. Des taux élevés d’interféron sont observés dans des maladies auto-immunes ou inflammatoires telles que le lupus, ainsi qu’au cours de certaines infections. Dans cette étude, les chercheurs ont montré que l’interféron est responsable d’anomalie du placenta et qu’il agit en empêchant la formation du syncytiotrophoblaste. Plus précisément, l’interféron va induire la production d’une famille de protéines cellulaires, appelées « IFITM » (interferon-induced transmembrane proteins) qui bloquent l’activité de fusion des syncytines.

Les protéines IFITM ont une fonction bénéfique car elles empêchent les virus de fusionner avec la membrane cellulaire et donc d’entrer dans la cellule pour se multiplier. Les chercheurs montrent ici grâce à des modèles expérimentaux et des cellules humaines que cet effet bénéfique s’accompagne cependant de dommages si ces protéines sont produites de façon importante au niveau du placenta.

« L’identification du rôle d’IFITM permet de mieux comprendre les mécanismes du développement placentaire et sa perturbation au cours d’infections et d’autres pathologies » commente Olivier Schwartz, chef de l’unité Virus et immunité à l’Institut Pasteur, co-dernier auteur de l’étude. Les chercheurs souhaitent étudier si des pathologies placentaires de cause inconnue, telles que certains avortements spontanés précoces et situations de pré-éclampsies, impliquent aussi les protéines IFITM. A plus long terme, un blocage des effets d’IFITM pourrait constituer une nouvelle stratégie thérapeutique pour prévenir les anomalies placentaires liées à l’interféron.

Ces travaux ont été financés par, outre les institutions mentionnées ci-dessus, l’ANRS, Sidaction, l’Institut de recherche vaccinale (VRI), le Labex IBEID, et l’European Research Council (ERC).

À lire aussi

La semaine du cerveau 2026 à l’Université Paris Cité

Prix Jeunes Talents France L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science : Appel à candidatures 2026

La Fondation L'Oréal, en partenariat avec la Commission nationale française pour l'UNESCO et l'Académie des sciences, déclare officiellement ouvert l'appel à candidatures de l'édition 2026 du Prix Jeunes Talents France L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science :...

Suivi des maladies chroniques : un patient sur deux serait ouvert à la téléconsultation

L’étude REACTIVE, coordonnée par la Dre Tiphaine Lenfant et le Pr Viet-Thi Tran et menée par des équipes de médecine interne de l’hôpital européen Georges-Pompidou AP-HP, du centre d’épidémiologie clinique de l’hôpital Hôtel-Dieu AP-HP, de l’Université Paris Cité, de...

Le Collège de l’Académie nationale de médecine : une première promotion marquée par l’engagement de l’Université Paris Cité

Créé en décembre 2024, le Collège de l’Académie nationale de médecine se veut être un lieu d’échanges entre les académiciens et des jeunes médecins, chirurgiens, biologistes, scientifiques, pharmaciens, vétérinaires. Il réunit ainsi 38 jeunes scientifiques, dont 15...