Comment améliorer et mieux personnaliser les traitements des sarcomes des tissus mous, ces cancers agressifs et particulièrement résistants ? Une équipe internationale dirigée par Wolf Hervé Fridman et regroupant des chercheurs de l’Inserm, de Sorbonne Université et d’Université Paris Cité au Centre de recherche des Cordeliers, en collaboration avec la Ligue nationale contre le cancer et l’Institut Bergonié, montre que les lymphocytes T ne seraient pas les seules cellules immunitaires permettant de prédire la réponse des patients à l’immunothérapie, et que les lymphocytes B joueraient également un rôle important. Ces résultats à paraître dans Nature ouvrent la voie à la personnalisation des traitements pour les patients atteints de sarcomes des tissus mous.

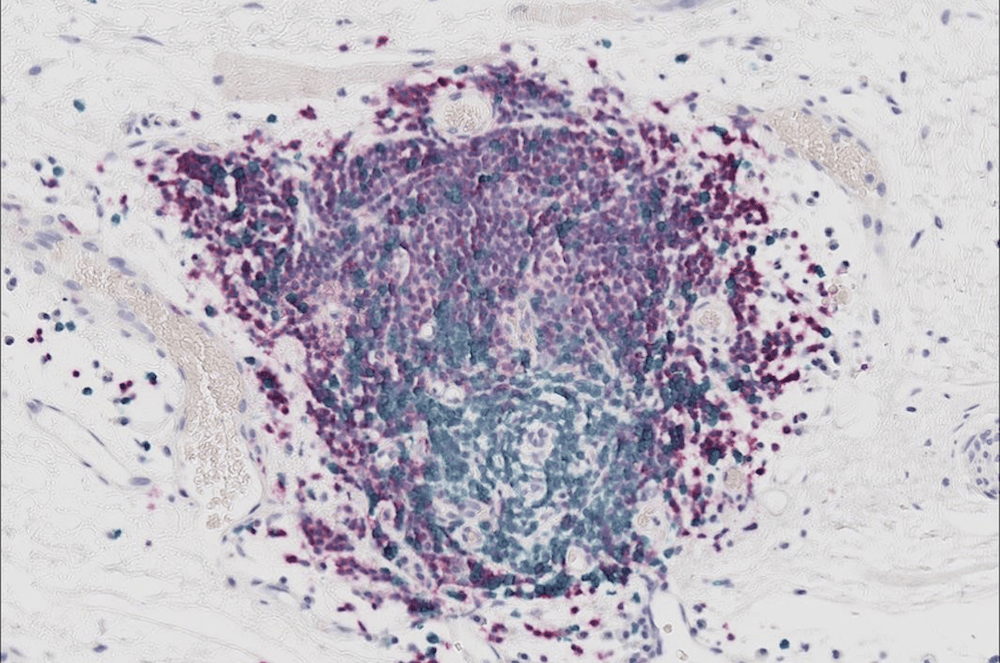

©Antoine Bougouin/Centre de recherche des Cordelier/Inserm, Sorbonne Université, Université Paris Cité

Les sarcomes des tissus mous sont un groupe hétérogène de cancers agressifs et résistants à la chimiothérapie qui touchent les tissus mous de l’organisme (graisse, muscles, tissus fibreux, vaisseaux sanguins et lymphatiques, nerfs…). Dans les essais cliniques actuels, seuls 15 % des patients répondent à l’immunothérapie, ce qui pose la question de l’exposition inutile des autres patients à la toxicité de ces traitements. Identifier des marqueurs prédisant la réponse à l’immunothérapie est donc un enjeu primordial. Cependant, jusqu’à aujourd’hui, cette stratégie se focalisait essentiellement sur les lymphocytes T, les cellules immunitaires capables de reconnaître les cellules infectées, cancéreuses ou étrangères à l’organisme.

À travers des travaux publiés dans la revue Nature, une équipe de recherche menée par Wolf Hervé Fridman et regroupant des chercheurs de l’Inserm, de Sorbonne Université et d’Université Paris Cité au Centre de recherche des Cordeliers, en collaboration avec l’équipe Carte d’identité des tumeurs de la Ligue nationale contre le cancer, l’Institut Bergonié, et des équipes américaines et taïwanaises, s’est penchée sur la question de l’identification d’autres marqueurs potentiels.

Les chercheurs ont analysé 608 tumeurs, qu’ils ont classées en trois groupes suivant la composition de leur microenvironnement tumoral[1] : les tumeurs immunologiquement pauvres (pauvres en cellules immunitaires et peu vascularisées), les tumeurs fortement vascularisées et enfin les tumeurs immunologiquement riches. Ces dernières présentent des agrégats de différents types cellulaires riches en lymphocytes B, les cellules immunitaires responsables de la production d’anticorps. Ces agrégats sont appelés structures lymphoïdes tertiaires. Les chercheurs ont observé qu’une réponse immunitaire antitumorale s’initiait en leur sein, montrant par-là que les lymphocytes B pourraient jouer un rôle antitumoral.

De plus, dans un essai clinique de phase 2, les patients présentant des tumeurs immunologiquement riches ont montré un taux de réponse élevé (50 %) à une immunothérapie : le pembrolizumab. Ces patients avaient en outre un taux de survie plus élevé que ceux présentant des tumeurs immunologiquement pauvres ou fortement vascularisées.

Une seconde étude d’une équipe américaine, cosignée par l’équipe de Wolf Hervé Fridman au Centre de recherche des Cordeliers (Inserm/Sorbonne Université/Université Paris Cité) et publiée en parallèle dans Nature, a permis d’étendre ces observations au mélanome et au cancer du rein.

Les résultats de ces études montrent qu’en plus des lymphocytes T habituellement étudiés, les lymphocytes B seraient essentiels dans la réponse à l’immunothérapie pour certains cancers. Ils apportent un nouvel espoir pour le traitement des sarcomes des tissus mous, cancers particulièrement résistants aux thérapies classiques. De plus, dans un objectif de médecine personnalisée, ces résultats pourraient aider à guider la prise de décision clinique et le traitement des patients grâce à un simple test permettant d’identifier ceux ayant des tumeurs immunologiquement riches.

Sur la base de ces résultats, un premier essai clinique français coordonné par Antoine Italiano (Institut Bergonié, Université de Bordeaux), co-auteur du premier article, et incluant des patients présentant des tumeurs immunologiquement riches est actuellement en cours au sein du Groupe Sarcome Français.

[1] Le microenvironnement tumoral correspond aux éléments biologiques entourant la tumeur (vaisseaux sanguins, cellules immunitaires, types variés de cellules, molécules de signalisation, matrice extracellulaire…) et avec lesquels elle interagit.

Sources

B cells are associated with sarcoma survival and immunotherapy response, Nature in press.

Nature : https://doi.org/10.1038/s41586-019-1906-8

Contact chercheur

Wolf Hervé Fridman

Unité Inserm 1138 Centre de recherche des Cordeliers

Tél : + 33 (0)6 89 98 22 65

herve.fridman@crc.jussieu.fr

Contact presse

presse@inserm.fr

pierre-yves.clausse@u-paris.fr

À lire aussi

Journée mondiale contre le cancer : une mobilisation collective de la Faculté de Santé

Abraha et Pierre : une amitié au service de la mémoire des peuples en temps de guerre

À Paris, les chemins de deux historiens se croisent. L’un arrive d’Éthiopie, portant avec lui des carnets remplis d’observations quotidiennes rédigées pendant la guerre du Tigré. L’autre, français, est spécialiste de l’histoire contemporaine éthiopienne. De cette...

Le rôle clé de la communication intestin-cerveau dans le circuit de la récompense

Menée par Oriane Onimus, doctorante soutenue par la Fondation pour la Recherche Médicale, et dirigée par Giuseppe Gangarossa, professeur à l'Université Paris Cité, une étude publiée le 30 janvier 2026 dans la revue Science Advances révèle que les mécanismes de la...

Prédire le risque d’infection chez le nouveau-né grâce au microbiote vaginal

Sous la coordination du Pr Laurent Mandelbrot (Université Paris Cité), chef du service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital Louis-Mourier AP-HP, des équipes de l’AP-HP, de l’Université Paris Cité, de l’Université Sorbonne Paris Nord, de l’Inserm, de l’Institut...