Les structures chargées du bien-être animal (SBEA)

Chaque établissement utilisateur à l’université Paris Cité est doté d’une structure du bien-être animal comme stipulé dans le décret 2013-118 (Art. R. 214-103).

Au sein de leur établissement, chaque SBEA s’assure du respect de l’application de la réglementation en vigueur et s’acquitte des tâches suivantes :

- Conseiller le personnel qui s’occupe des animaux sur des questions relatives au bien-être des animaux (…) ;

- Conseiller le personnel sur l’application des exigences de Remplacement, de Réduction et de Raffinement et le tenir informé des développements techniques et scientifiques relatifs à l’application de ces exigences ;

- Établir et réviser les processus opérationnels internes de contrôle, de rapport et de suivi en ce qui concerne le bien-être des animaux hébergés ou utilisés dans l’établissement ;

- Suivre l’évolution et les résultats des projets en tenant compte des effets sur les animaux utilisés, en recensant les éléments qui contribuent au remplacement, à la réduction et au raffinement, et en fournissant des conseils en la matière ;

- Échanger des informations avec les responsables de la mise en œuvre générale des projets en vue d’une éventuelle demande de modification des autorisations de projet ;

- Fournir des conseils sur les programmes de placement des animaux à la fin de leur utilisation en recherche.

Les SBEA jouent un rôle de contrôle et d’audit de l’ensemble des procédures inclues dans les projets ayant recours à l’animal dans les animaleries des établissements agrées.

Ces SBEA participent au réseau Île-de-France et au réseau national des SBEA.

En savoir plus

Recours au modèle animal à des fins de recherche scientifique

Les formations réglementaires

ANIMA75 : un réseau unique de coordination au sein d’Université Paris Cité

Du projet de recherche au recours à l’animal à des fins scientifiques

Composition des structures du bien-être animal

Chaque SBEA est composé d’au moins :

- 1 chercheur

- 1 vétérinaire

- des zootechniciens de l’établissement utilisateur sous la responsabilité du responsable technique et scientifique

- d’un responsable technique et scientifique

Selon les sites, les structures du bien-être animal comptent un nombre de membres variable (souvent supérieur à 10), chaque membre représentant les différents acteurs et aspects scientifiques liés à l’utilisation des modèles in vivo.

Chaque SBEA se réunit de façon régulière, pour échanger sur la mise en œuvre générale des différents projets, suivre leur évolution et, le cas échéant, demander à ce que soit mise en place toute action visant à compléter les dispositifs de raffinement de la procédure expérimentale afin d’améliorer le bien–être animal.

Ces réunions donnent systématiquement lieu à des compte-rendus et des plans d’actions peuvent mis en place. Ces éléments sont à disposition, à tout moment, des inspecteurs de la direction départementale de la protection des populations (Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire).

Zootechnicien : un métier au cœur du dispositif

Quotidiennement, ils s’occupent des animaux placés sous leur surveillance et s’assurent de leur bien-être en évaluant les effets des procédures dans lesquels les animaux sont inclus.

Leur rôle est au cœur du bon fonctionnement de ces structures. Préalablement à leur prise de fonction, les zootechniciens ont obligatoirement suivi une formation réglementaire.

La protection de l’animal est au centre de l’éthique de tout travail expérimental in vivo. Elle doit être prise en compte et mise en place dès la conception du projet et à toutes les étapes de ce dernier. Ce principe est affirmé dans l’article 7 de la Convention STE 123 et confirmé dans la directive européenne 2010/63 : Lorsqu’il est nécessaire d’effectuer une procédure, le choix des espèces fait l’objet d’un examen attentif et, si cela est requis, sa motivation est exposée à l’autorité responsable ; lors du choix entre procédures, devraient être sélectionnées celles qui utilisent le nombre minimal d’animaux, qui causent le moins de dommages durables, de douleurs, de souffrances et d’angoisse et qui sont susceptibles de donner les résultats les plus satisfaisants

Les zootechniciens ont donc un rôle de surveillance et doivent alerter en cas de dysfonctionnement, de quelque nature que ce soit. S’ils constataient que le bien-être d’un animal n’était pas optimal, ils devraient demander aux chercheurs de mettre en place, dans les plus brefs délais, toute action de raffinement afin d’améliorer notablement le bien-être de l’animal. Si les mesures n’étaient pas mises en place dans le délai imparti, un zootechnicien peut mettre lui-même en place cette action. Ce raffinement pouvant consister en l’amélioration de l’hébergement des animaux, en l’utilisation des procédures d’anesthésie et le cas échéant d’analgésie appropriées

Les zootechniciens sont donc, en première ligne pour veiller au respect du bien-être de l’animal et à sa protection lors de l’utilisation de l’animal à des fins de recherche scientifique.

Vétérinaire : un métier de conseil au chercheur pour le respect du bien-être animal

Chaque établissement dispose d’un vétérinaire, compétent en médecine des animaux de laboratoire, chargé de donner des conseils et avis sur le bien‑être et le traitement de ces animaux.

En tant qu’expert des espèces hébergées, le rôle du vétérinaire est multiple :

- Répondre aux différentes sollicitations en termes de médecine vétérinaire (diagnostique, prescriptions etc.), …

- Conseiller sur les meilleures pratiques pour protéger l’animal,

- Veiller au respect de la réglementation, des principes éthiques et des méthodes respectueuses du bien-être animal,

- Conseiller les chercheurs, en amont, dans l’écriture de leur projet (par exemple pour choisir les meilleurs anesthésiques et antalgiques en fonction des procédures expérimentales),

- Définir les points d’arrêts des procédures qui devront être respectés par le chercheur dans le but de protéger l’animal,

- Participer activement à la structure du bien-être animal et ainsi pouvoir auditer les projets des chercheurs.

Chercheur : un métier où l’on s’engage à n’utiliser l’animal qu’en dernier recours

Dans l’année de sa prise de poste, le chercheur suit une formation réglementaire relative à l’utilisation de l’animal à des fins scientifiques. Il doit avoir le souci constant :

- de limiter au maximum le recours aux animaux (le R de remplacement)

- d’utiliser le nombre approprié d’animaux (le R de réduire)

- d’améliorer, de toutes les manières possibles, le traitement de ceux qu’il utilise (le R de raffinement).

Compte-tenu des insuffisances actuelles des méthodes substitutives, le recours à l’animal est aujourd’hui encore nécessaire pour permettre, d’une part, la poursuite des avancées dans les différents domaines de la connaissance scientifique et, d’autre part, pour satisfaire aux exigences en matière de sécurité dans le domaine de la santé publique.

Afin d’utiliser le nombre approprié d’animaux et de protéger au mieux ces derniers, les chercheurs sont accompagnés par les structures locales du bien-être animal (SBEA), les comités d’éthique en expérimentation animale (CEEA) et par le vétérinaire référent de l’établissement qui leur fournit un avis éclairé.

La protection de l’animal est au centre de l’éthique de toute utilisation de l’animal à des fins de recherche scientifique in vivo. Elle doit être prise en compte et mise en place dès la conception du projet et à toutes les étapes d’avancement de ce dernier.

À lire aussi

Émergence 2025 : 52 projets financés !

L’appel à projets Émergence Recherche – Début de carrière soutient le démarrage d’une nouvelle thématique de recherche et/ou la réalisation d’une étude pilote et vise à contribuer ainsi à la dynamique de recherche facultaire et inter-facultaire d’Université Paris...

lire plus

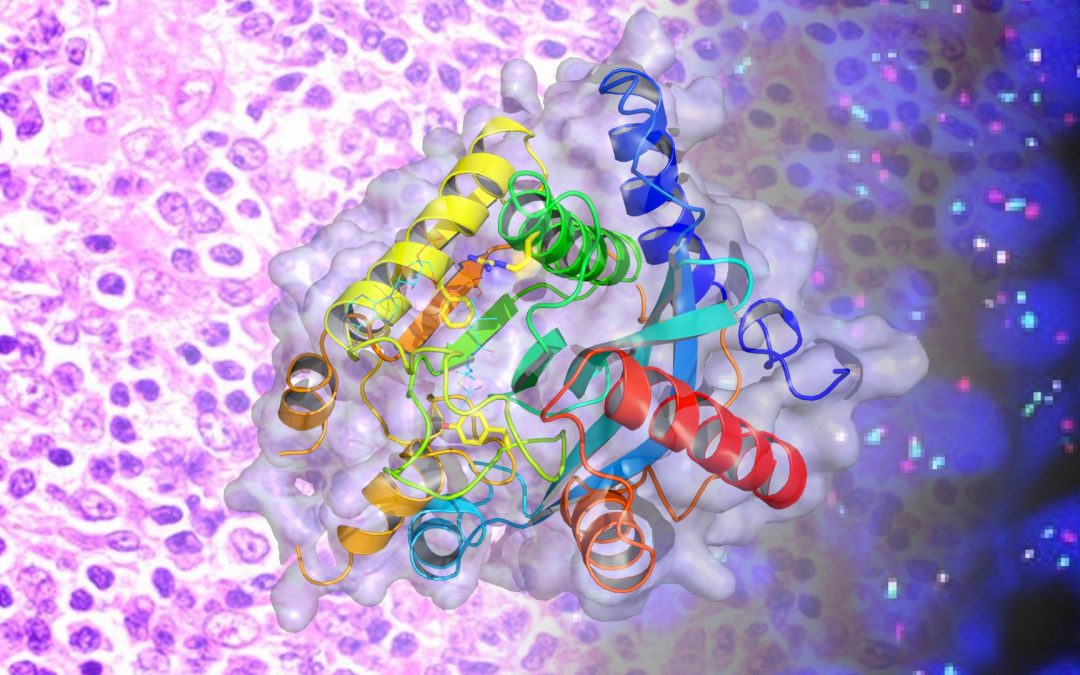

Lymphomes B : Quand une enzyme « zombie » favorise leur survenue

Dans le cadre d'une collaboration entre l'équipe du Professeur Fernando Rodrigues Lima (Unité de Biologie Fonctionnelle et Adaptative (BFA), UMR 8251 Université Paris Cité / CNRS) et le laboratoire du Docteur Michael Green (MD Anderson Cancer Center/Université du...

lire plus

Lancement des inIdEx et présentation des grandes orientations de la recherche à l’Université Paris Cité

Le 23 juin 2025 a marqué le lancement officiel des Initiatives d’excellence (inIdEx) à l'Université Paris Cité. Financé par les fonds IdEx pour une durée de 6 ans, ces projets scientifiques de pointe, structurants pour l’université, allient des activités de recherche,...

lire plus

Deux professeurs d’UPCité distingués par les Chaires d’excellence en Biologie/Santé

Dans le cadre du plan Innovation Santé 2030, l’Agence nationale de la recherche (ANR) a attribué quinze Chaires d’excellence à des scientifiques d’exception pour mener des projets biomédicaux ambitieux en France. Parmi eux, deux enseignants-chercheurs à l'Université...

lire plus