La découverte de ce volcan, situé à 50 km à l’est de l’île et à 3500 m de profondeur, permet de mieux comprendre les séismes constatés sur l’île depuis un an. Face à cette découverte, le Gouvernement est pleinement mobilisé pour approfondir et poursuivre la compréhension de ce phénomène exceptionnel et prendre les mesures nécessaires pour mieux caractériser et prévenir les risques qu’il représenterait.

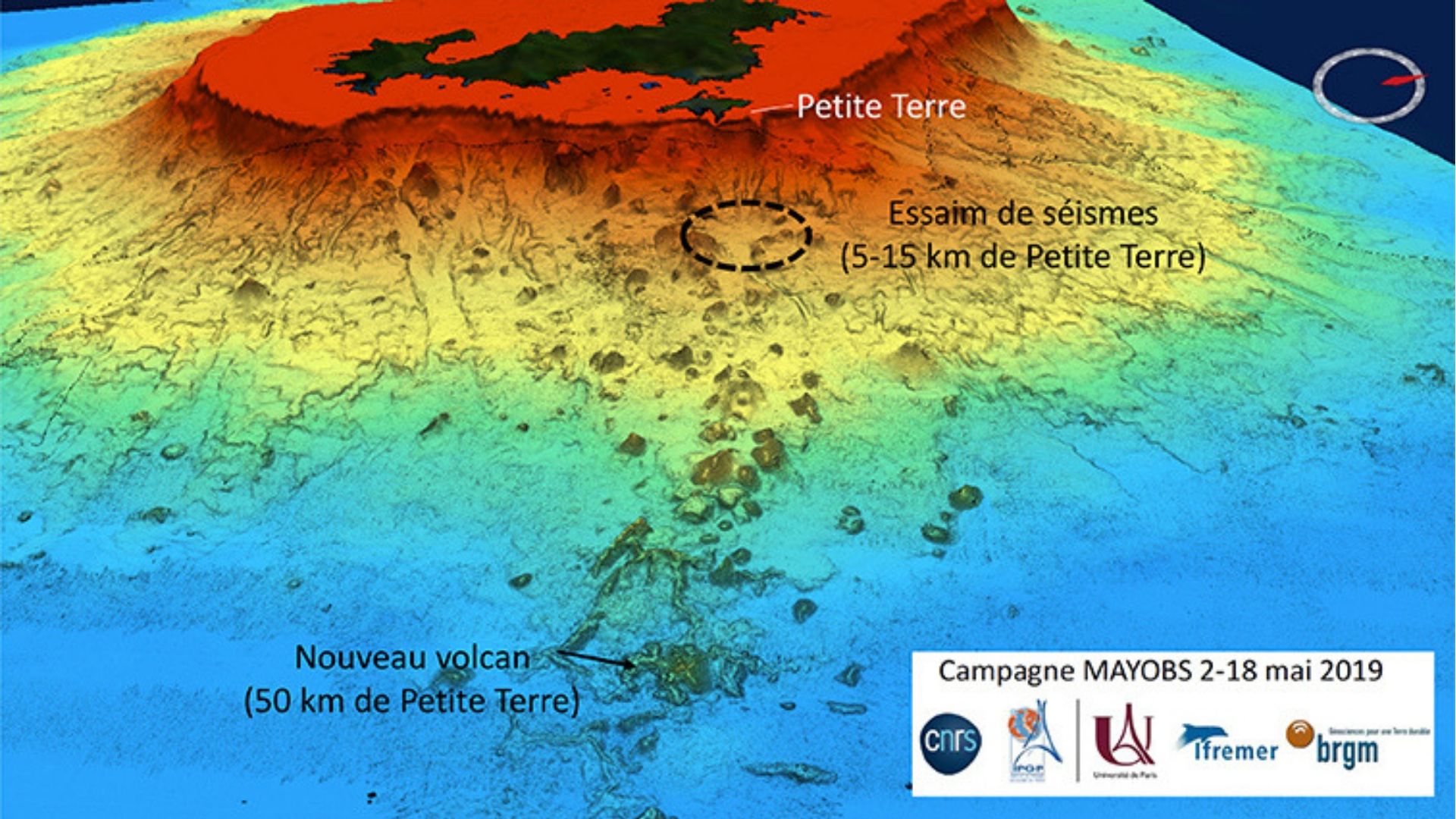

Vue vers Mayotte de la ride volcanique et des nombreux édifices qui la composent. Le nouveau volcan est indiqué par une flèche.

Depuis mai 2018, Mayotte connaît une succession d’épisodes sismiques et une importante mobilisation interministérielle et scientifique a été mise en place pour comprendre ce phénomène nouveau et mettre en place les mesures d’anticipation adaptées. Dès juin 2018, le gouvernement a en effet pris l’initiative de lancer une mission scientifique impliquant notamment la campagne océanographique réalisée par le navire Marion Dufresne (de retour à quai à Mayotte le 15 mai 2019) qui permet aujourd’hui d’apporter des éclaircissements majeurs sur ces épisodes.

Naissance d’un volcan sous-marin observé pour la première fois

La mission menée par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), avec le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), l’Institut de physique du globe de Paris (IPGP), l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER), l’université de la Réunion, l’Institut de physique du globe de Strasbourg (IPGS), l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), l’École normale supérieure (ENS), le Centre nationale d’études spatiales (CNES) et le Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) qui ajoute des observations terrestres à la campagne océanographique du Marion Dufresne, a mis en évidence un nouveau volcan sous-marin, à 50 km de Petite-Terre.

Le nouveau volcan est situé à 3 500 m de profondeur. Sa taille actuelle est évaluée à 800 m de hauteur avec une base de 4 à 5 km de diamètre. Le panache de fluides volcaniques de 2 km de hauteur n’atteint pas la surface de l’eau. Les émanations de gaz constatées sur le littoral de Petite-Terre par la population sont, selon la mission, un signe habituel rencontré dans ce type d’activité volcanique et feront l’objet d’études spécifiques.

Les raisons du phénomène sismique à Mayotte

L’instrumentation marine déployée va permettre de mieux localiser l’essaim sismique ressenti depuis 2018. Les scientifiques sont mobilisés pour traiter, analyser et interpréter la multitude de données acquises durant ces derniers mois. Cette exploitation nécessitera des travaux approfondis pour évaluer les risques induits pour Mayotte en matière de risque sismique, risque volcanique et de tsunami.

Le programme d’étude sera alors actualisé et renforcé au vu des nouveaux éléments de connaissances apportés par ces analyses approfondies.

Un engagement de l’Etat renouvelé et renforcé

Depuis le début du phénomène de séismes, l’État adapte en continu, en fonction de l’éclairage des scientifiques, les mesures de surveillance et de prévention pour faire face à ce phénomène géologique exceptionnel qui impacte la population mahoraise et plus largement cette partie de l’océan indien.

En relation avec les élus et les autres acteurs impliqués, le gouvernement a défini le plan d’action composé des 5 axes suivants :

- Compléter dans les meilleurs délais les dispositifs de surveillance et instruments de mesure (tels que les sismographes et les balises GPS) pour suivre en continu le phénomène ;

- Compléter, par des missions adaptées, la connaissance scientifique ;

- Procéder immédiatement à une actualisation de la connaissance des risques que présente ce phénomène et les impacts potentiels pour le territoire mahorais, dont les résultats pourront être présentés d’ici trois mois ;

- Renforcer sans attendre le dispositif de planification et de préparation à la gestion de crise. A cet effet, une mission d’appui à la planification de la sécurité civile est dépêchée pour apporter un appui au préfet (actualisation des dispositifs de gestion de crise tels que les plans ORSEC). Elle sera sur place dès ce vendredi 17 mai ;

- Informer régulièrement la population, en lien avec les élus locaux.

Par ailleurs, ces éléments de connaissance nouveaux seront partagés au niveau international dans la zone de l’Océan Indien.

Le gouvernement, son administration, la communauté scientifique sont pleinement mobilisés pour poursuivre la compréhension de ce phénomène géologique exceptionnel. Le déploiement des mesures nécessaires pour mieux caractériser et prévenir les risques que ce nouveau volcan pourrait présenter pour la population de Mayotte feront l’objet d’une information régulière.

À lire aussi

La semaine du cerveau 2026 à l’Université Paris Cité

Prix Jeunes Talents France L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science : Appel à candidatures 2026

La Fondation L'Oréal, en partenariat avec la Commission nationale française pour l'UNESCO et l'Académie des sciences, déclare officiellement ouvert l'appel à candidatures de l'édition 2026 du Prix Jeunes Talents France L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science :...

Suivi des maladies chroniques : un patient sur deux serait ouvert à la téléconsultation

L’étude REACTIVE, coordonnée par la Dre Tiphaine Lenfant et le Pr Viet-Thi Tran et menée par des équipes de médecine interne de l’hôpital européen Georges-Pompidou AP-HP, du centre d’épidémiologie clinique de l’hôpital Hôtel-Dieu AP-HP, de l’Université Paris Cité, de...

Le Collège de l’Académie nationale de médecine : une première promotion marquée par l’engagement de l’Université Paris Cité

Créé en décembre 2024, le Collège de l’Académie nationale de médecine se veut être un lieu d’échanges entre les académiciens et des jeunes médecins, chirurgiens, biologistes, scientifiques, pharmaciens, vétérinaires. Il réunit ainsi 38 jeunes scientifiques, dont 15...