Le 15 juin 2021, le Sénat académique a adopté la Feuille de route pour la Science ouverte de l’université afin de définir les engagements et les actions prioritaires en matière d’accès ouvert aux publications, de gestion et de partage des données de recherche, d’usage et de promotion des logiciels libres, toutes évolutions contribuant à de nouvelles manières de faire de la recherche et de former à la recherche.

© Université Paris Cité

Adopter une politique d’établissement

En cohérence avec les initiatives internationales (Unesco), les exigences européennes (programme Horizon Europe) ou les plans nationaux (2e plan National pour la Science ouverte), la nouvelle université se devait de définir une première politique d’établissement afin de placer les évolutions de la Science ouverte au cœur de son projet et de définir une trajectoire qui lui soit propre avec l’ensemble des communautés disciplinaires. « Après avoir échangé sur le terrain avec toutes les facultés, des étudiants, il nous est apparu essentiel de formaliser des pratiques existantes mais aussi et surtout de mettre en lumière le caractère utilitaire et non coercitif de cette Feuille de route», explique Anne Vanet, Vice-présidente Numérique et Science ouverte d’Université Paris Cité.

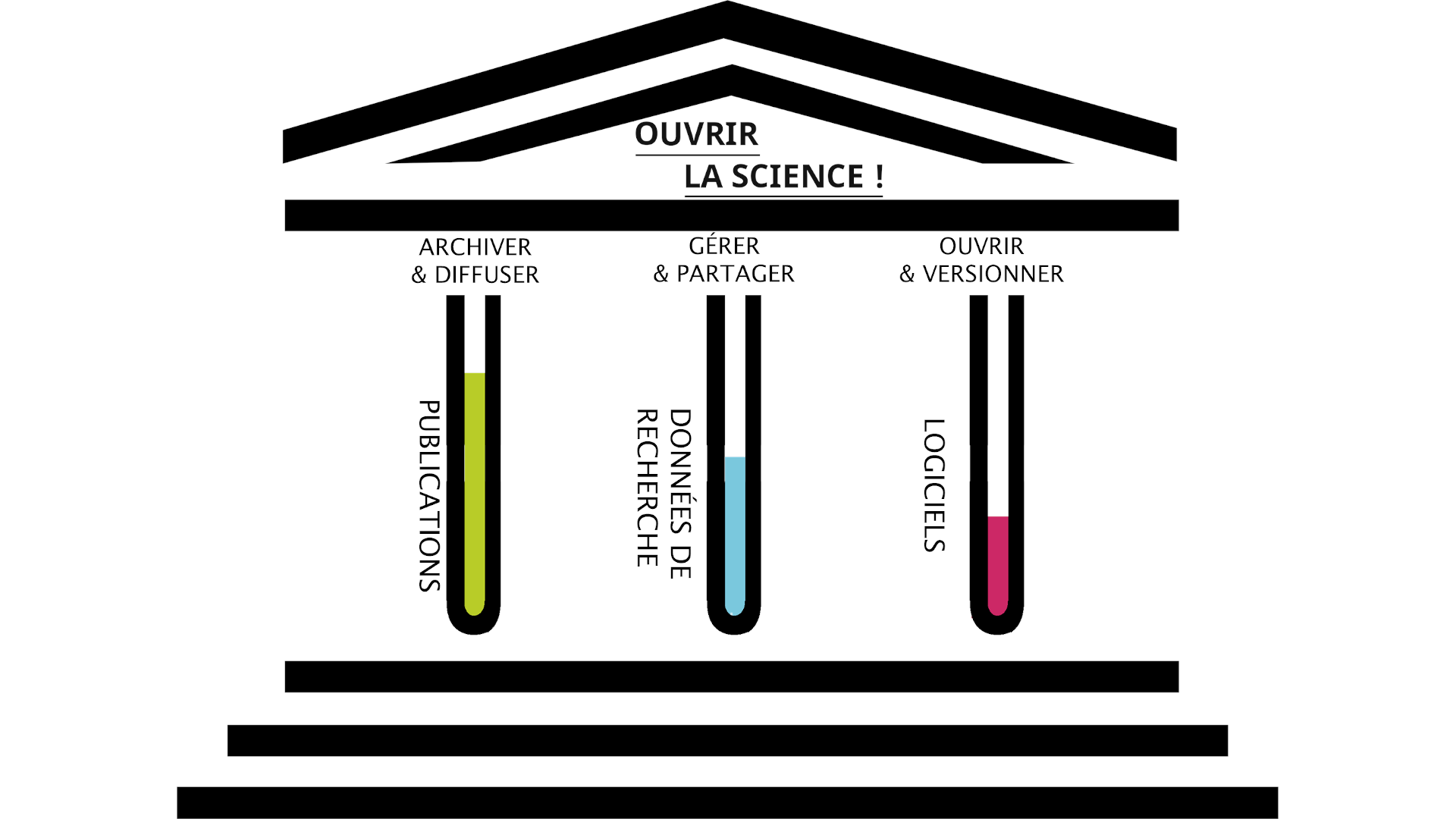

Trois piliers pour une Science ouverte et citoyenne

Les engagements définissent trois domaines d’action prioritaires : les publications (open access), les données de la recherche (open research data), les codes et logiciels (open source). La réflexion entamée avec les partenaires européens de l’université que sont la Guilde ou Circle U, inscrit cette démarche dans la perspective plus large des relations de la science avec la société dont on sait, en particulier dans le contexte pandémique, le caractère crucial et, parfois, problématique.

Des évolutions qui engagent toutes les disciplines, toutes les missions, tous les métiers

La responsabilité des universités dans la formation des étudiants à l’analyse de l’information mais aussi à la protection des données personnelles ou à l’autonomie numérique motivent tout autant les démarches d’ouverture que la volonté d’accélérer la circulation des résultats de recherche ou que le partage de données vérifiables et réutilisables. L’ensemble des communautés et des métiers de l’université sont concernés par l’intégration des bonnes pratiques de la Science ouverte aux actions de formation, de recherche, de gestion.

L’accompagnement comme maître mot

Ces démarches, couramment exigées par les financeurs et les tutelles, doivent être encouragées, reconnues et surtout accompagnées et facilitées par des services adaptés aux communautés disciplinaires. De nombreux cycles de formation en français et en anglais sont proposés aux doctorants, des ateliers en ligne sur l’heure du déjeuner pour les personnels de recherche, des accompagnements sur mesure et des campagnes ciblées par Faculté pour aider au dépôt des publications sur l’archive ouverte HAL Université Paris Cité, une aide à la rédaction des Plans de Gestion des données, etc. Des référents Science ouverte sont en cours de déploiement dans les unités de recherche de chaque Faculté afin d’améliorer l’information et l’orientation vers ces services.

Le site web dédié à la Science ouverte à Université Paris Cité complétera, pour le suivi des mises en œuvre locales, le site national de référence Ouvrir la Science. Un baromètre de la Science ouverte UP permet d’ores et déjà de mesurer le chemin parcouru : 66 % des publications 2020 sont en accès ouvert, une très bonne performance nationale.

La mise en place de comités dédiés aux questions de publications, données de la recherche, logiciels, sous l’égide d’un Comité pour la Science ouverte représentatif des composantes de l’Université, permettra de définir, selon une trajectoire pluriannuelle progressive et au-delà de principes d’ouverture largement partagés, les modalités de mise en œuvre qui conviennent au projet et aux spécificités de l’établissement. À cet égard, la Science ouverte est aussi un instrument de souveraineté, notamment contre les captations abusives des productions scientifiques. « En assistant à la transformation numérique, nous assistons par la même occasion à la transformation de la recherche, la science ouverte n’est que la traduction concrète de ce pas immense que nous engageons collectivement » ajoute Anne Vanet.

À lire aussi

Appel à candidatures : Cotutelle internationale de thèse 2025/2026

L’appel à candidatures pour une inscription en cotutelle internationale de thèse pour l’année académique 2025-2026 est ouvert. Déposez vos candidatures avant le 15 décembre 2025.© William PotterUne cotutelle de thèse est un projet de formation permettant à un étudiant...

lire plus

Young Leaders 2025 : Aurélie Sannier sélectionnée par la French-American Foundation

Félicitations à Aurélie Sannier, médecin et enseignante-chercheuse à l'Université Paris Cité, pour sa sélection au programme Young Leaders 2025 de la French-American Foundation. Cette distinction salue l’excellence de ses travaux et contribue au rayonnement...

lire plus![[Rencontre] Kristel Chanard : décrypter les secrets de la Terre par les mouvements de l’eau](https://u-paris.fr/wp-content/uploads/2025/06/Kristel-portrait1-1080x675.jpg)

[Rencontre] Kristel Chanard : décrypter les secrets de la Terre par les mouvements de l’eau

Kristel Chanard est géophysicienne de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) dans l’équipe de géodésie de l’Institut de Physique du Globe de Paris, établissement-composante de l'Université Paris Cité. Ses travaux de recherche se situent...

lire plus![[Rencontre] Angèle Niclas : à l’écoute du monde grâce aux ondes](https://u-paris.fr/wp-content/uploads/2025/06/Angèle-Niclas-21-1080x675.jpg)

[Rencontre] Angèle Niclas : à l’écoute du monde grâce aux ondes

Maîtresse de conférences à l'Université Paris Cité et chercheuse au sein du Laboratoire Mathématiques Appliquées à Paris 5 (MAP5 - Université Paris Cité/CNRS), Angèle Niclas explore la propagation des ondes pour répondre à des enjeux sociétaux, notamment en lien avec...

lire plus