Des équipes de l’hôpital Necker-Enfants malades AP-HP, de l’Inserm, de l’institut Imagine, du CNRS et de l’Université Paris Cité ont montré comment certaines souches de Staphylocoque doré présentes sur la peau d’enfants atteints d’une maladie génétique rare influencent la gravité de leurs symptômes. Cette étude a été publiée en août 2025 dans la revue Science Translational Medicine.

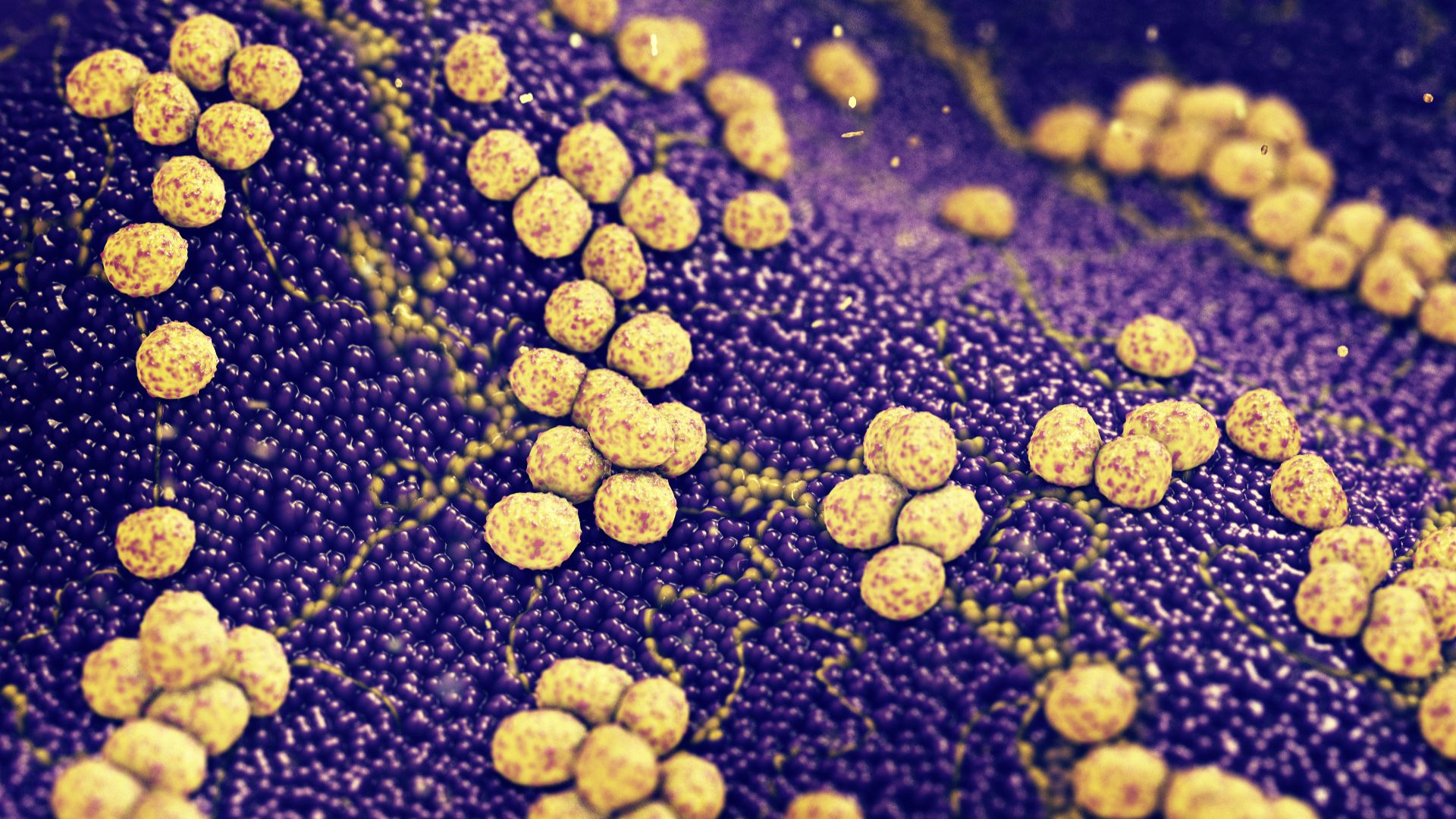

Les staphylocoques sont des bactéries présentes naturellement sur la peau et les muqueuses de l’être humain. Il existe plusieurs espèces de staphylocoques, dont Staphylococcus aureus (staphylocoque doré), qui peut être à l’origine de maladies infectieuses.

Les équipes du service de microbiologie clinique et du service de dermatologie de l’hôpital Necker-Enfants malades AP-HP, de l’institut Necker-Enfants malades, de l’Inserm, de l’institut Imagine, du CNRS et de l’Université Paris Cité, coordonnées par les Drs Anne Jamet, Christine Bodemer et Maria Leite-de-Moraes, ont étudié la façon dont certaines souches de Staphylocoque doré présentes sur la peau des enfants atteints d’une maladie génétique rare influencent la gravité de leur inflammation et de leurs symptômes.

Les résultats de cette étude ont fait l’objet d’une publication parue le 27 août 2025 dans la revue Science Translational Medicine.

L’épidermolyse bulleuse dystrophique récessive (RDEB) est une maladie génétique rare et grave qui rend la peau extrêmement fragile. Les enfants atteints développent des plaies chroniques douloureuses, souvent colonisées par une bactérie appelée staphylocoque doré. Cette bactérie, normalement présente sur la peau, peut devenir pathogène lorsque la peau est lésée. Elle est systématiquement recherchée lors de la prise en charge des enfants atteints de RDEB car elle peut être présente en grande quantité sur la peau. La raison pour laquelle certains enfants développent une forme beaucoup plus sévère de la maladie que d’autres reste encore floue.

Les équipes ont cherché à comprendre comment les souches du staphylocoque doré présentes sur la peau des enfants pouvaient influencer la gravité de leur maladie, en modifiant la réponse de leur système immunitaire.

Une analyse a été menée chez 15 enfants atteints de RDEB (formes modérées ou sévères), parmi lesquels dix avaient une forme sévère (avec des plaies étendues, douloureuses et qui ne guérissent pas), et cinq une forme plus modérée. Pour comparer, les chercheuses et chercheurs ont également analysé des prélèvements réalisés chez 18 enfants de la même tranche d’âge, sans maladies de peau. Ils ont ensuite étudié les bactéries prélevées sur les plaies, les cellules de l’immunité et des protéines de l’inflammation du sang, ainsi que la réaction des cellules de l’immunité du patient en laboratoire lorsqu’elles sont mises en contact avec ces bactéries.

Les enfants atteints de formes sévères de la maladie avaient un syndrome inflammatoire marqué, autrement dit leur sang contenait de grandes quantités de molécules pro-inflammatoires, comme si leur corps était constamment en train de se défendre contre une infection, même sans menace immédiate. Ce déséquilibre peut aggraver les plaies, ralentir leur guérison et retentir sur l’état général du patient. De plus, les souches de staphylocoque doré présentes sur la peau de ces enfants avaient une agressivité particulière, déclenchant une réaction immunitaire plus forte que celles trouvées chez les enfants avec des formes moins graves de la maladie.

Ces résultats permettent d’envisager la personnalisation du traitement de l’enfant malade en fonction de la souche bactérienne présente sur sa peau. Ils permettront également à terme de mieux comprendre et surveiller l’évolution de la maladie grâce à des marqueurs dans le sang, sans recours à la biopsie.

Référence

Immune response and clinical severity are shaped by skin-adapted Staphylococcus aureus in chronically infected patients

Anne Jamet, Xiali Fu, Celine Dietrich, Nathalia Bellon, Messaouda Attailia, Elif Uyar, Melanie Montabord, Iharilalao Dubail, Khanyisile Kunene, Agnes Ferroni, Laura Polivka, Marion Dupuis, Daniel Euphrasie, Stephanie Leclerc-Mercier, Nathalie Four, Ines Metatla, Kevin Roger, Joanna Lipecka, Ida Chiara Guerrera, Nicolas Mirouze, Alain Charbit, Mathieu Coureuil, Fabienne Charbit-Henrion, Smail Hadj-Rabia, Julie Steffann, Guillaume Lezmi, Christine Bodemer, Maria Leite-de-Moraes

Science Translational Medicine, 2025 | DOI : 10.1126/scitranslmed.adq7985

À lire aussi

Prix des meilleurs mémoires de la Graduate School Sustainability, Organisations and Institutions : valoriser l’excellence scientifique en soutenabilité

La Graduate school Sustainability, Organisations and Institutions a organisé sa traditionnelle cérémonie de remise de Prix des meilleurs mémoires de ses étudiantes et étudiants. Une distinction valorisant l’excellence scientifique des recherches consacrées au développement durable et à la soutenabilité. Découvrez les trois lauréates et lauréats récompensés pour la qualité de leurs travaux.

lire plus

La semaine du cerveau 2026 à l’Université Paris Cité

Prix Jeunes Talents France L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science : Appel à candidatures 2026

La Fondation L'Oréal, en partenariat avec la Commission nationale française pour l'UNESCO et l'Académie des sciences, déclare officiellement ouvert l'appel à candidatures de l'édition 2026 du Prix Jeunes Talents France L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science :...

lire plus

Suivi des maladies chroniques : un patient sur deux serait ouvert à la téléconsultation

L’étude REACTIVE, coordonnée par la Dre Tiphaine Lenfant et le Pr Viet-Thi Tran et menée par des équipes de médecine interne de l’hôpital européen Georges-Pompidou AP-HP, du centre d’épidémiologie clinique de l’hôpital Hôtel-Dieu AP-HP, de l’Université Paris Cité, de...

lire plus