Une équipe dirigée par un astronome de l’Observatoire de Paris – PSL au sein du Laboratoire d’études spatiales et d’instrumentation en astrophysique (LESIA – Observatoire de Paris – PSL / CNRS / Sorbonne Université / Université Paris Cité), a mis en évidence un nouveau mécanisme potentiel d’apport d’eau sur Terre, offrant une perspective prometteuse par rapport aux théories précédentes. Basée sur de nombreuses observations du Système solaire, ainsi que sur d’autres, faites au radiotélescope ALMA, de disques de débris extrasolaires, l’étude parait dans la revue Astronomy and Astrophysics, le 3 décembre 2024.

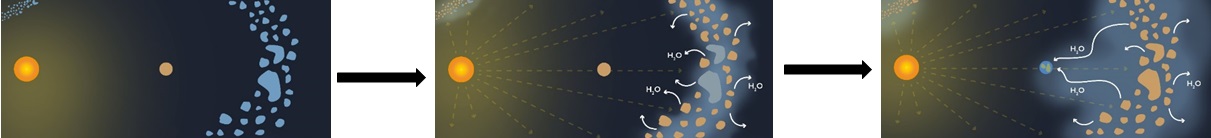

Mise en évidence, étape par étape, d’un nouveau modèle de distribution de l’eau sur les planètes internes du Système solaire, dont la Terre.

© Sylvain Cnudde/Observatoire de Paris – PSL/LESIA

L’eau est un élément essentiel à la vie sur Terre ; pourtant, les scientifiques pensent que la jeune Terre en était dépourvue à sa formation. Située trop près du Soleil, notre planète aurait en effet été trop chaude pour conserver de l’eau, à son origine. Les théories actuelles suggèrent donc un apport d’eau provenant de l’extérieur, intervenu au cours des 100 premiers millions d’années de l’histoire terrestre.

Jusqu’à présent, la théorie dominante supposait que des corps glacés, similaires à des comètes, avaient percuté la Terre, apportant ainsi l’eau. Cependant, ce scénario nécessite un « jeu de billard » cosmique, où des mécanismes dynamiques complexes envoient ces objets glacés vers la Terre, à un moment précis et en quantité suffisante. Pour le moins aléatoire, ce scénario est questionné quant à sa robustesse, et sur son universalité à travers tous les systèmes extrasolaires.

Sur la base de données précises issues de mesures isotopiques réalisées dans l’atmosphère de la Terre, ainsi que d’observations récentes d’astéroïdes (notamment les résultats des missions spatiales qui se sont rapprochées des astéroïdes comme Hayabusa 2 et OSIRIS-REx), un nouveau modèle d’évolution de la ceinture d’astéroïdes a pu être mis en place puis testé sur les données terrestres. En complément, des observations de disques extrasolaires, apparentés à notre ceinture d’astéroïdes, ont été réalisées à l’aide du radiotélescope ALMA, pour tester l’universalité de ce nouveau mécanisme d’apport d’eau ; celui-ci pourrait potentiellement s’appliquer avec succès à une variété de systèmes extrasolaires.

La nouvelle étude propose un mécanisme alternatif, moins aléatoire et ne nécessitant pas d’impacts directs avec la Terre.

Si, comme on le pense aujourd’hui les astéroïdes se sont formés, glacés, dans un disque primordial froid, alors à la disparition de ce jeune disque, les astéroïdes, se réchauffant, ont progressivement relâché leur glace sous forme de vapeur d’eau. Cette vapeur d’eau a ensuite formé un nouveau disque principalement composé d’eau entourant la ceinture d’astéroïdes et orbitant autour du Soleil.

Sous l’effet de forces dynamiques, ce disque de vapeur d’eau s’est progressivement étalé, finissant par atteindre les planètes internes du Système solaire, dont la Terre. Lorsqu’elles se sont retrouvées dans ce bain de vapeur d’eau, les planètes ont pu en capturer une partie, contribuant ainsi à la formation des océans.

Ce mécanisme permet également d’expliquer la présence d’eau sur d’autres planètes du Système solaire. Susceptible d’endosser une portée universelle, il offre une piste prometteuse pour identifier des exoplanètes à même d’abriter de l’eau et, potentiellement, la vie.

Référence

Quentin Kral et al, « An impact-free mechanism to deliver water to terrestrial planets and exoplanets », A&A, 3 décembre 2024.

DOI : https://www.aanda.org/10.1051/0004-6361/202451263

Légende complète de l’image – Mise en évidence, étape par étape, d’un nouveau modèle de distribution de l’eau sur les planètes internes du Système solaire, dont la Terre. Cinq millions d’années après la naissance du Soleil, les astéroïdes de la ceinture principale libèrent, sous l’effet de l’énergie solaire, de la vapeur d’eau. Ce bain de vapeur se diffusant peu à peu dans le Système solaire interne, finit par envelopper les planètes qui en capturent une partie au profit de la formation des océans, entre 10 et 100 millions d’années plus tard.

À lire aussi

Prix des meilleurs mémoires de la Graduate School Sustainability, Organisations and Institutions : valoriser l’excellence scientifique en soutenabilité

La Graduate school Sustainability, Organisations and Institutions a organisé sa traditionnelle cérémonie de remise de Prix des meilleurs mémoires de ses étudiantes et étudiants. Une distinction valorisant l’excellence scientifique des recherches consacrées au développement durable et à la soutenabilité. Découvrez les trois lauréates et lauréats récompensés pour la qualité de leurs travaux.

lire plus

La semaine du cerveau 2026 à l’Université Paris Cité

Prix Jeunes Talents France L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science : Appel à candidatures 2026

La Fondation L'Oréal, en partenariat avec la Commission nationale française pour l'UNESCO et l'Académie des sciences, déclare officiellement ouvert l'appel à candidatures de l'édition 2026 du Prix Jeunes Talents France L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science :...

lire plus

Suivi des maladies chroniques : un patient sur deux serait ouvert à la téléconsultation

L’étude REACTIVE, coordonnée par la Dre Tiphaine Lenfant et le Pr Viet-Thi Tran et menée par des équipes de médecine interne de l’hôpital européen Georges-Pompidou AP-HP, du centre d’épidémiologie clinique de l’hôpital Hôtel-Dieu AP-HP, de l’Université Paris Cité, de...

lire plus