L’origine de la vie sur Terre est un champ de recherche extrêmement complexe pour lequel plusieurs hypothèses sont envisagées. Certaines études considèrent les apports extraterrestres, via les météorites ou les astéroïdes, comme une source de molécules organiques nécessaire à l’ensemencement de la Terre. D’autres estiment que notre planète a et a eu le potentiel pour réaliser une chimie prébiotique suffisamment efficace pour engendrer les premières briques du vivant.

Contacts :

Bénédicte Ménez

Céline Pasapia

Dans une étude publiée dans la revue Nature, une équipe menée par deux chercheuses de l’institut de physique du globe de Paris apporte un argument de premier ordre à cette dernière hypothèse, et notamment à la théorie hydrothermale de l’origine de la vie, repoussant même sa possible émergence en profondeur, bien au-delà des sources hydrothermales des fonds océaniques.

Le monde du vivant est notamment caractérisé par sa capacité d’autonomie et de reproduction, mais surtout par la grande complexité de ses structures organiques. Comprendre le passage d’un monde minéral à ces molécules organiques de plus en plus complexes et aptes à s’assembler pour créer les premières briques du vivant est donc primordial à la compréhension de l’apparition de la vie telle qu’on la connait sur Terre.

Dans les années 50, l’expérience de laboratoire de deux chercheurs américains, Stanley Miller et Harold Urey, a montré que les conditions extrêmes qui régnaient sur la très jeune Terre auraient pu rendre possible la synthèse de telles molécules dans l’atmosphère primitive avant leur dissémination dans les océans peu profonds, avant même l’apparition de toutes formes de vie. Cependant, cette hypothèse dite de la soupe primitive n’a jamais pu être démontrée en milieu naturel et les conditions utilisées dans ces expériences ne reflétaient pas celles régnant probablement lorsque la vie est apparue sur Terre.

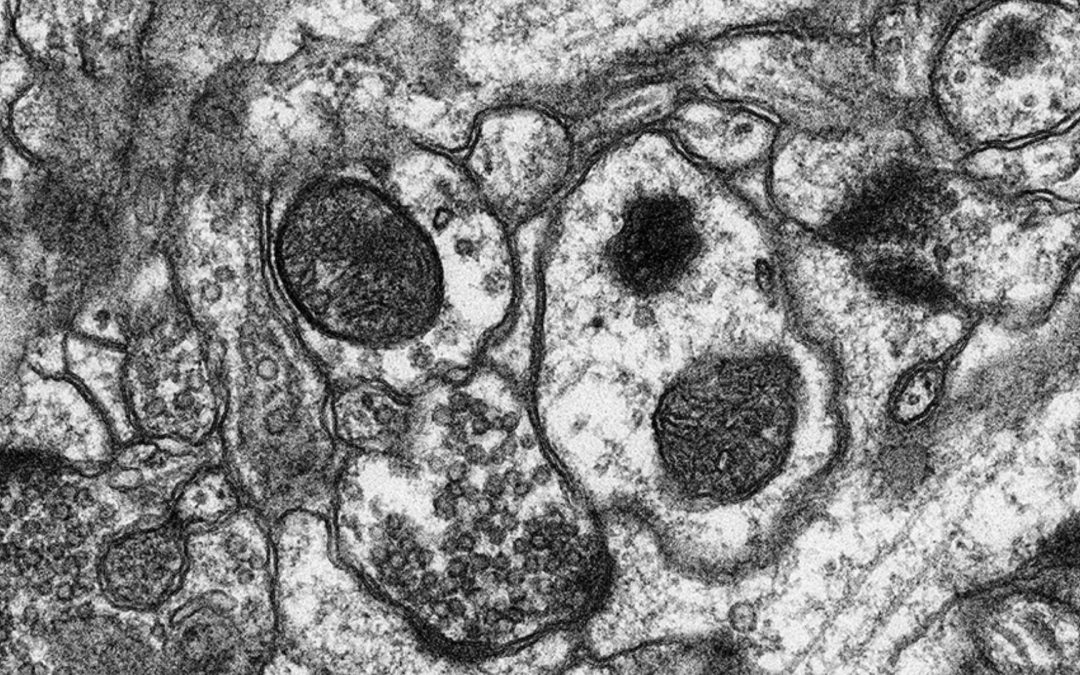

Dans une étude parue le 7 novembre 2018 dans la revue Nature, une équipe de scientifiques européens, menée par Bénédicte Ménez et Céline Pisapia, géomicrobiologistes à l’institut de physique du globe de Paris et enseignantes-chercheuses à l’université Paris Diderot et constituée de chercheurs du laboratoire de Géologie de Lyon (université Claude Bernard), du centre français de rayonnement synchrotron SOLEIL, de l’Institut de chimie des substances naturelles (université Paris-Saclay), et de l’université Nazarbayev au Kazakhstan, a utilisé une approche de microscopie corrélative innovante, qui combine plusieurs techniques d’imagerie de haute-résolution, sur des échantillons prélevés par forage à environ 175 m de profondeur dans la lithosphère océanique lors de l’Expédition 304 du programme international de forage océanique IODP. Grâce à cette méthode, les scientifiques ont pu observer des acides aminés, molécules complexes indispensables au vivant, synthétisés abiotiquement au cours de l’altération des roches océaniques profondes provenant de l’Atlantis Massif (dorsale médio-atlantique, 30°N).

C’est l’interaction entre l’eau de mer et les minéraux de ces roches, issues du manteau terrestre, ainsi que la structure en feuillet de l’argile résultant de leur altération qui ont sans doute apporté les conditions idéales pour la formation de ces constituants primaires des premières briques du vivant, tel un miroir “géologique” aux expériences atmosphériques de Miller. Cette observation fournit le premier indice certain qu’un tel processus peut se produire dans des roches terrestres dans des conditions proches de celles qui régnaient sur la Terre primitive.

Cette découverte permet aussi de proposer une nouvelle voie de synthèse conduisant à la formation de différentes molécules d’intérêt prébiotique sur la Terre primitive ou d’autres planètes. Cette approche innovante et ces résultats essentiels fournissent également de nouvelles pistes pour de futures recherches dans les champs de la géobiologie et de l’astrobiologie, mais aussi pour toutes les disciplines liées au domaine des énergies renouvelables et des procédés chimiques et industriels « géo-inspirés ».

Plus d’informations :

B. Ménez, C. Pisapia, M. Andreani, F. Jamme, Q.P. Vanbellingen, A. Brunelle, L. Richard, P. Dumas, M. Réfrégiers. Abiotic synthesis of amino acids in the recesses of the oceanic lithosphere. Nature, doi:10.1038/s41586-018-0684-z

À lire aussi

Covid-19 : des marqueurs rénaux et inflammatoires pour prédire la gravité de la maladie

Des chercheuses et chercheurs de l’Université Paris Cité et de l’Inserm, dans le cadre de l’étude Corimuno-19 promue par l’AP-HP et financée par la Fondation pour la Recherche Médicale et l’ANRS Maladies infectieuses émergentes (ANRS MIE), ont identifié des...

Autisme chez l’enfant : la thérapie assistée par les chiens facilite les soins bucco-dentaires

Cordonnée par la Dre Sandrella Hamdan et la Pre Violaine Smail-Faugeron de l’Université Paris Cité, une étude réunissant des équipes de médecine bucco-dentaire de l’hôpital Bretonneau AP-HP, de l’unité de recherche clinique des hôpitaux Necker–Enfants malades et...

![[Université Paris Cité Éditions] Deux nouveaux ouvrages dans la collection « Démêlés »](https://u-paris.fr/wp-content/uploads/2026/01/couvertures-livres1-1080x675.jpg)

[Université Paris Cité Éditions] Deux nouveaux ouvrages dans la collection « Démêlés »

Révéler le travail invisible qui fait tenir nos sociétés et affirmer la liberté de la recherche face à la répression : tels sont les enjeux explorés dans Le cœur du capital. Ces travailleuses de l'ombre qui font tourner le monde, de Fanny Gallot et Hugo...

Le transport subcellulaire au service de la mémoire

Une étude issue d’une collaboration internationale, coordonnée par Nicolas Panayotis, chercheur au Saints-Pères Institute for the Neurosciences (SPPIN – CNRS/Université Paris Cité) met en lumière un rôle inattendu de l’importine β1 dans le fonctionnement des synapses...