Dans une récente étude, l’équipe de recherche Inflammation, Complément et Cancer au Centre de Recherche des Cordeliers (Université Paris Cité, Sorbonne Université, Inserm) a pu établir, grâce à la technique de transcriptomique spatiale[1], une carte de la localisation des cellules immunitaires dans des tumeurs rénales, selon qu’elles contenaient ou non des structures lymphoïdes tertiaires (SLT). Ils ont également montré qu’en présence de SLT dans les tumeurs, le traitement « réactivateur » des lymphocytes T est associé à une meilleure réponse à l’immunothérapie. Ces résultats ont été publiés dans la revue Immunity le 28 février 2022.

L’immunothérapie consiste, dans les cas de cancers, à stimuler la réaction immunitaire d’un patient vis-à-vis de ses cellules cancéreuses. Cette approche a révolutionné la prise en charge de nombreux cancers, dont le cancer du rein. Néanmoins, la plupart des patients sont résistants à l’immunothérapie et il est important, pour améliorer leur traitement, de mieux comprendre les mécanismes d’action de l’immunothérapie.

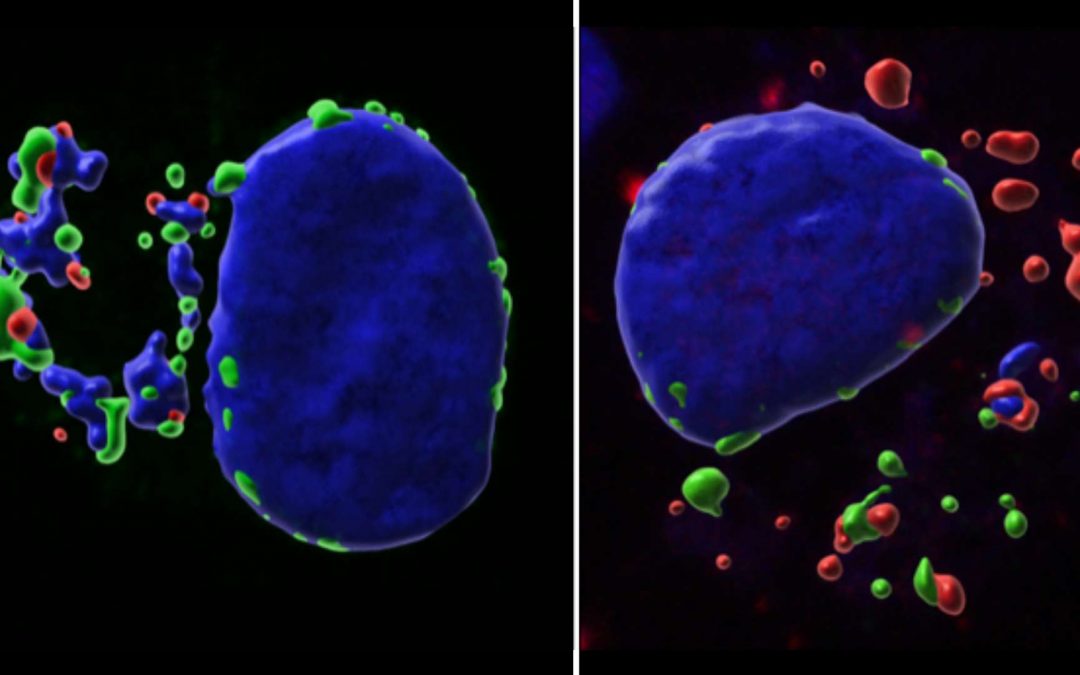

La docteure Marie-Caroline Dieu-Nosjean avec les professeurs Catherine Sautès-Fridman et Wolf-Hervé Fridman, membres de l’équipe de recherche Inflammation, Complément et Cancer au Centre de Recherche des Cordeliers, avait montré il y a plusieurs années l’existence, au sein de certaines tumeurs, d’amas cellulaires appelés structures lymphoïdes tertiaires (SLT) riches en cellules immunitaires, dont des lymphocytes B et T, et comparables à des micro-ganglions au sein des tumeurs. Alors que les lymphocytes B sont les cellules à la base de la production des anticorps, les lymphocytes T sont les cellules tueuses du système immunitaire. Ces dernières sont généralement non-fonctionnelles dans les tumeurs, car bloquées dans leur fonction par des molécules produites par les cellules tumorales.

S’il a été récemment montré que la présence de structures lymphoïdes tertiaires (SLT) dans une tumeur est associée à une bonne réponse à l’immunothérapie, il restait à comprendre et décrire le rôle précis de ces structures SLT vis-à-vis de l’immunothérapie. À cette fin, le doctorant Maxime Meylan, premier auteur de cette publication et les chercheurs de l’équipe Inflammation, Complément et Cancer, dirigée par la professeure Isabelle Cremer au Centre de Recherche des Cordeliers, ont analysé les tumeurs de cohortes de patients atteints de tumeurs du rein.

Pour ce faire, ils ont utilisé une nouvelle technique de transcriptomique spatiale qui permet, simultanément, de mesurer l’expression de l’ensemble des gènes contenus dans les tissus d’un organe complexe, ici une tumeur, et de localiser avec précision ces expressions et donc la position des cellules contenant ces gènes.

Grâce à cette technique, ils ont pu établir une carte de la localisation des cellules immunitaires dans ces tumeurs rénales, selon qu’elles contenaient ou non des SLT. Ils ont ainsi observé la présence, dans les SLT des tumeurs, de lymphocytes B à toutes les étapes de maturation, y compris à l’étape plasmocyte qui produit les anticorps spécifiques des antigènes à neutraliser. Ils ont également montré que ces plasmocytes migrent au sein de la tumeur pour délivrer les anticorps de façon ciblée. Ainsi, la présence de plasmocytes est corrélée à la présence d’anticorps qui se fixent sur certaines cellules tumorales et les détruisent. Parallèlement, ils ont observé, lorsque les cellules cancéreuses sont recouvertes d’anticorps, que le traitement par un « réactivateur » des lymphocytes T est associé à une meilleure réponse à l’immunothérapie et à une plus longue survie des patients, sans progression de la maladie,

Ces observations suggèrent que la présence d’anticorps sécrétés par les plasmocytes au sein des tumeurs pourrait potentialiser l’effet du traitement « réactivateur » des lymphocytes T, en particulier via la libération d’antigènes par les cellules tumorales détruites.

Ces résultats permettent à la fois d’envisager d’identifier les patients susceptibles de répondre à l’immunothérapie grâce à l’analyse de leur tumeur, et d’étudier de nouvelles pistes thérapeutiques via la coopération des lymphocytes B et T au sein des tumeurs.

Références

Maxime Meylan1 Florent Petitprez2-3, Etienne Becht2, Antoine Bougouin1, Guilhem Pupier1, Anne Calvez1, Ilenia Giglioli1, Virginie Verkarre4, Guillaume Lacroix1, Johanna Verneau1, Chen-Ming Sun1, Pierre Laurent-Puig5, Yann-Alexandre Vano1-6, Reza Elaïdi7, Arnaud Méjean8, Rafaël Sanchez-Salas9, Eric Barret9, Xavier Cathelineau9, Stephane Oudard6, Claude-Agnès Reynaud10, Aurélien de Reyniès2-5°, Catherine Sautès-Fridman1°, Wolf Herman Fridman1*#°

[1] La technique de transcriptomique spatiale permet, simultanément, de mesurer l’expression de l’ensemble des gènes contenus dans les tissus d’un organe complexe, ici une tumeur, et de localiser avec précision ces expressions et donc la position des cellules contenant ces gènes.

À lire aussi

Theileria annulata et Cancer : une stratégie du parasite dévoilée !

L’équipe de recherche du Pr Jonathan Weitzman a mis en lumière le mécanisme par lequel le parasite Theileria annulata, responsable de maladies semblables aux cancers chez les bovins, échappe au mécanisme de défense de la cellule hôte.

Université Paris Cité félicite le professeur Anton Zorich pour l’obtention de son ERC Advanced Grant

ERC Advanced Grant 2023 : le professeur Anton Zorich, mathématicien à l’université Paris Cité compte parmi les 37 lauréates et lauréats français.

Le Deeptech Tour 2024 arrive à Paris !

Créer des ponts entre le monde de l’entrepreneuriat et celui de la recherche, c’est le rôle du Deeptech Tour. Organisée par Bpifrance, cette tournée des campus français vise à réunir l’écosystème universitaire, les acteurs économiques locaux et les structures...

Résultats de l’appel à candidatures 2024 Paris-Oxford Partnership (POP)

Le Comité d’évaluation Paris-Oxford Partnership (POP) de l’université Paris Cité, le CNRS, l’Institut des Etudes Avancées et l’Université d’Oxford, annoncent les résultats de l’AAP visant à faciliter et renforcer les échanges scientifiques entre Paris et Oxford pour...