Une équipe internationale, impliquant des chercheurs du CEA, du CNRS et de l’Université Paris Cité, a identifié 39 galaxies jusqu’alors inconnues, grâce au télescope Alma. Ces galaxies « adultes » invisibles – dites « noires » -, dont la formation remonte à moins de 2 milliards d’années après le Big Bang, constituent le chaînon manquant pour comprendre l’évolution globale des galaxies massives dans l’Univers. L’étude a été publiée dans Nature, le 8 août 2019.

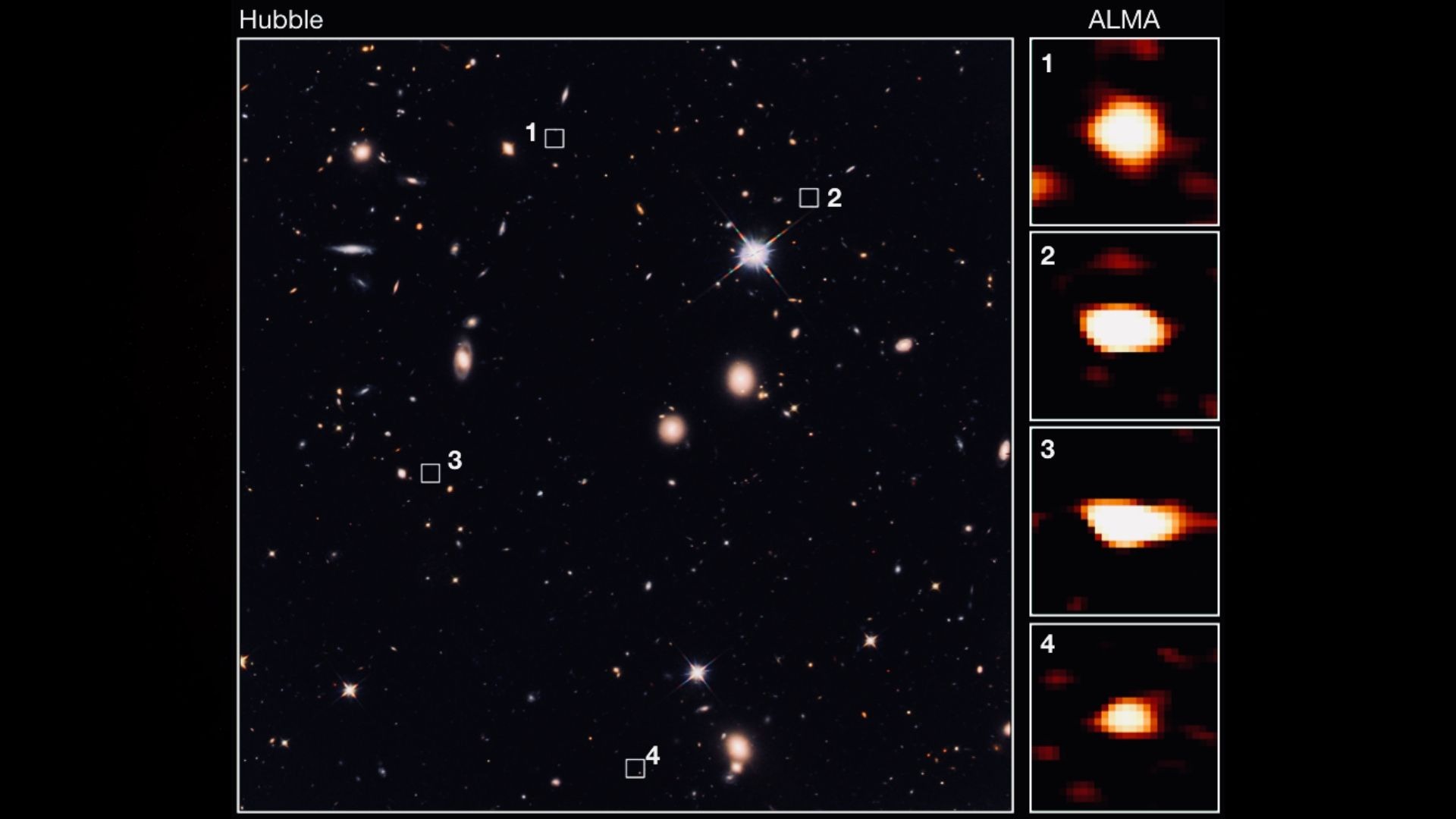

Quatre des galaxies noires découvertes grâce au télescope ALMA et leurs positions dans une image Hubble. @CEA

Une équipe internationale publie une étude dans Nature, le 8 août 2019, révélant l’existence de 39 galaxies invisibles, dites « noires ». Elles constituent le chaînon manquant de l’évolution entre deux populations de galaxies déjà connues : les nombreuses galaxies jeunes et visibles de l’Univers lointain d’une part, et les galaxies « mortes » très massives et moins lointaines d’autre part. À masse égale, les galaxies noires sont dix fois plus abondantes et forment jusqu’à cent fois plus d’étoiles que la première population ! Elles témoignent d’un événement majeur dans l’histoire des galaxies et permettent notamment d’élucider l’origine des galaxies dites « massives », dont les descendantes sont aujourd’hui des galaxies « mortes », ne formant plus de nouvelles étoiles.

Ces galaxies noires parmi les plus massives de l’Univers jeune1 sont dix fois plus nombreuses que celles observées jusque-là en lumière visible avec le télescope spatial Hubble et sont, selon les chercheurs, les ancêtres des galaxies elliptiques2 plus massives encore que notre Galaxie. En effet, « ces galaxies détectées par Alma3 constituent probablement la première population de galaxies elliptiques massives formées dans l’Univers jeune », explique David Elbaz, astronome du CEA au laboratoire AIM (Université Paris Cité /CEA/CNRS) et coauteur de la publication, « mais il y a un problème. Elles sont étonnamment abondantes ». En effet, 90 % des galaxies massives datant du premier milliard d’années après le Big Bang formèrent leurs étoiles de manière totalement invisible au télescope Hubble.

Cette découverte de l’équipe internationale est surprenante. Elle révèle que l’Univers a été capable en moins d’un milliard d’années de donner naissance à des galaxies aussi massives que la Voie lactée. En revanche, il paraît très compliqué d’expliquer, avec les modèles actuels, comment l’Univers a créé avec une très grande efficacité ces galaxies. Cela ouvre les portes de la compréhension des premiers milliards d’années de l’histoire de l’Univers.

Des galaxies massives dans d’épais nuages de poussière

Avant d’identifier ces galaxies noires, les chercheurs avaient d’abord remarqué la présence de sources de lumière dans l’infrarouge moyen sur les images du satellite Spitzer, dans des régions où les images de Hubble étaient complètement vides. Malheureusement la faible résolution spatiale du télescope spatial Spitzer ne permettait pas d’identifier ces taches lumineuses.

Le télescope Alma, télescope le plus puissant au monde, basé au Chili dans le désert d’Atacama et composé d’une cinquantaine antennes radio de 12 mètres de diamètre, a permis, en moins de deux minutes, de percer le mystère des taches de lumière. Avec une qualité d’image à très haute résolution spatiale grâce à la technique d’interférométrie4 et sa capacité d’analyse du rayonnement de la poussière d’étoiles, Alma a détecté ces galaxies très éloignées, enveloppées de poussière interstellaire qui produit un effet d’écrantage en lumière visible et les rend invisibles.

L’abondance de la poussière interstellaire est caractéristique de ces galaxies massives d’époques reculées. La poussière absorbe le rayonnement ultraviolet émis par les étoiles et réémet de la lumière dans l’infrarouge lointain qui est décalée jusqu’aux ondes submillimétriques par l’expansion de l’Univers. La recherche de ces galaxies avait jusqu’à présent échoué car elle reposait essentiellement sur des images dans le domaine visible ou proche infrarouge, où ces galaxies sont totalement invisibles. L’abondance de poussière interstellaire très supérieure à ce que prévoient les modèles représente également un nouveau défi à expliquer pour les astrophysiciens.

Bibliographie

A dominant population of optically invisible massive galaxies in the early Universe, T. Wang, C. Schreiber, D. Elbaz, Y. Yoshimura, K. Kohno, X. Shu, Y. Yamaguchi, M. Pannella, M. Franco, J. Huang, C.-F. Lim & W.-H. Wang, Nature, 8 août 2019, DOI : 10.1038/s41586-019-1452-4

1L’Univers jeune est la période qui s’est écoulée entre quelques centaines de millions d’années et deux milliards d’années après le Big Bang.

2Une galaxie elliptique est une galaxie de forme ellipsoïdale, dite « morte », car elle ne forme plus de nouvelles étoiles.

3Atacama Large Millimeter Array

4L’interférométrie est une technique consistant à combiner les images de plusieurs télescopes pour obtenir un gain majeur en précision (résolution angulaire).

À lire aussi

Journée mondiale contre le cancer : une mobilisation collective de la Faculté de Santé

Abraha et Pierre : une amitié au service de la mémoire des peuples en temps de guerre

À Paris, les chemins de deux historiens se croisent. L’un arrive d’Éthiopie, portant avec lui des carnets remplis d’observations quotidiennes rédigées pendant la guerre du Tigré. L’autre, français, est spécialiste de l’histoire contemporaine éthiopienne. De cette...

Le rôle clé de la communication intestin-cerveau dans le circuit de la récompense

Menée par Oriane Onimus, doctorante soutenue par la Fondation pour la Recherche Médicale, et dirigée par Giuseppe Gangarossa, professeur à l'Université Paris Cité, une étude publiée le 30 janvier 2026 dans la revue Science Advances révèle que les mécanismes de la...

Prédire le risque d’infection chez le nouveau-né grâce au microbiote vaginal

Sous la coordination du Pr Laurent Mandelbrot (Université Paris Cité), chef du service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital Louis-Mourier AP-HP, des équipes de l’AP-HP, de l’Université Paris Cité, de l’Université Sorbonne Paris Nord, de l’Inserm, de l’Institut...