Thérapies ciblées : biofabrication de vecteurs de médicaments

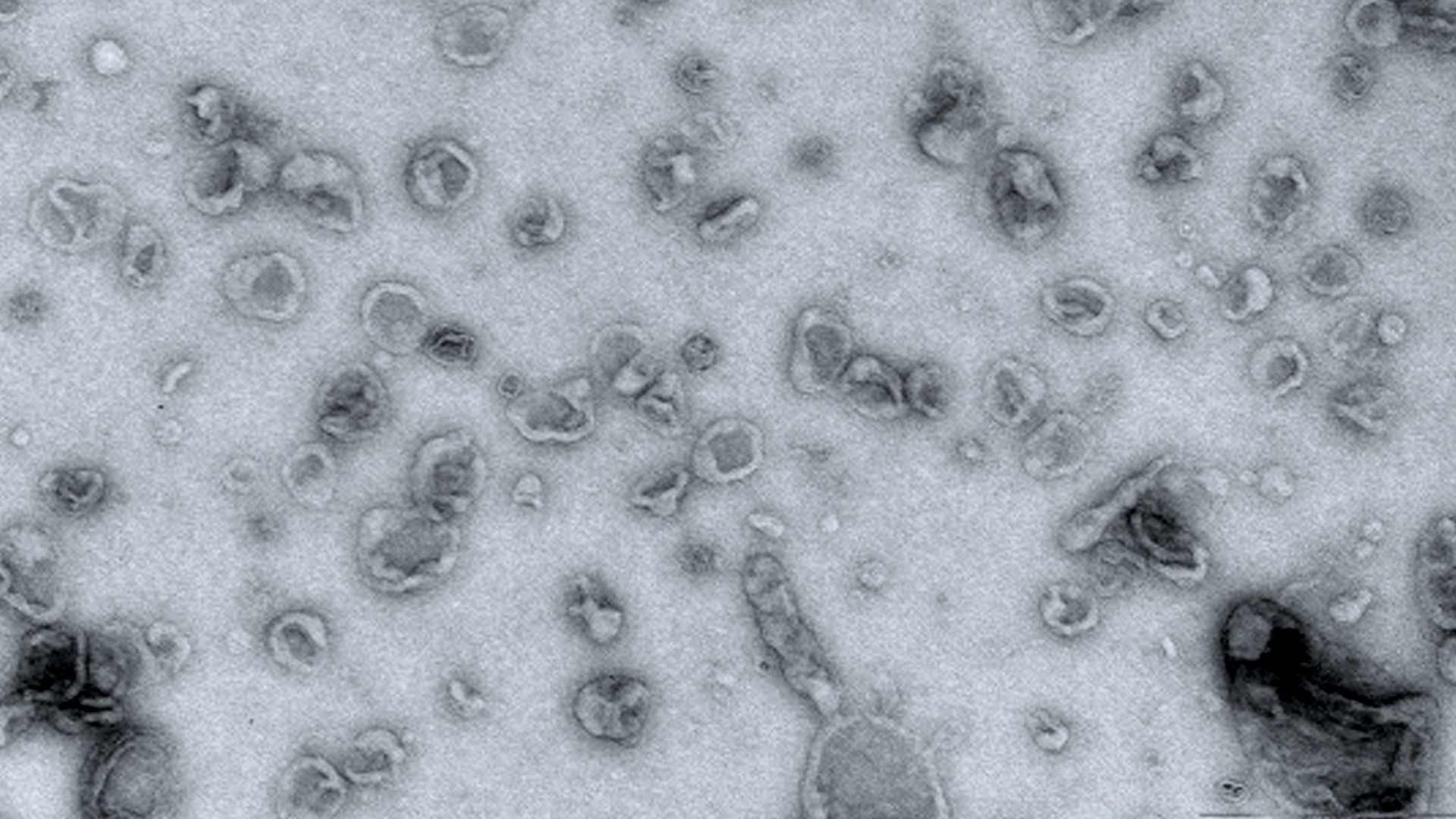

© G.Lavieu

Vésicules extracellulaires observées en microscopie électronique.

Dans deux récentes publications, Grégory Lavieu, titulaire de la chaire d’Excellence IdEx-Université Paris Cité, Shéryl Bui et Julia Dancourt, chercheuses dans son groupe de recherche (UMR7057 CNRS – Université Paris Cité – Inserm U1316,) ont mis au point des procédés de biofabrication de cellules capables de produire des vésicules extracellulaires dédiées au transport et à l’administration d’agents thérapeutiques dans des cellules receveuses d’intérêts, notamment des cellules cancéreuses

. Ce nouveau procédé ne faisant intervenir aucun composant viral, habituellement utilisé dans la fabrication des vecteurs, permet de s’affranchir de contraintes de fabrications et risques sanitaires. Cette découverte ouvre de larges perspectives dans le domaine de l’administration d’agents thérapeutiques via des vésicules extracellulaires modifiées qui pourraient être intégrées aux protocoles de thérapies cellulaires et géniques.

Connues depuis une trentaine d’années, les vésicules extracellulaires sont de petits sacs vésiculaires produits par les cellules et capables de transporter diverses molécules hors de la cellule. Présentes dans tous les fluides corporels, ces vésicules extracellulaires (VE) ont longtemps été considérées comme de simples transporteurs chargés d’évacuer les déchets produits par la cellule. Dans de précédentes études, l’équipe de recherche avait démontré que les VE servaient à transporter différents biomatériaux (protéines, acides nucléiques…) d’une cellule donneuse à une cellule receveuse. Elle avait alors explicité et quantifié ce processus de relargage du contenu vésiculaire mettant ainsi en avant le potentiel que ces VE représentaient pour leur utilisation comme vecteurs de médicaments. Ces vésicules servant d’enveloppes aux principe actifs des médicaments et les acheminant directement sur les cellules malades, elles permettent ainsi d’éviter une dispersion de médicament dans l’organisme et les effets secondaires associés, ce qui révolutionnerait les thérapies cellulaires et géniques.

Poursuivant ses investigations, l’équipe de recherche conduite par G. Lavieu, caractérise pas à pas ces mécanismes de transport et de relargage au niveau cellulaire et moléculaire.

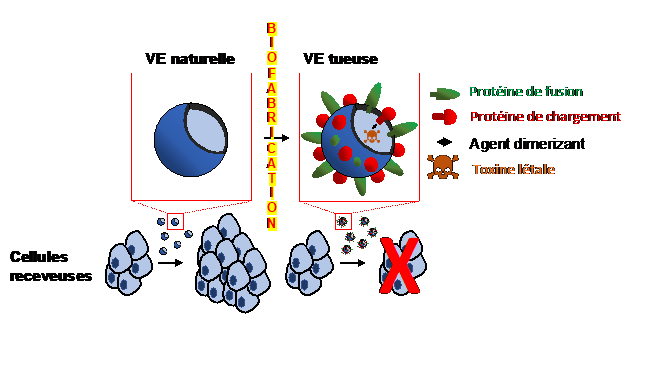

Cherchant à utiliser les propriétés naturelles des cellules donneuses, l’équipe s’est demandée s’il serait possible de biofabriquer des cellules donneuses produisant des VE aux propriétés particulières.

Biofabrication de vésicules tueuses chargées d’une toxine létale et décorées de protéines de fusion non-virales permettant d’augmenter l’administration de la toxine dans les cellules receveuses conduit à l’élimination de ces mêmes cellules. À terme, ces vésicules tueuses pourraient compléter l’arsenal thérapeutique permettant les ablations tumorales.

L’objectif étant de créer des vecteurs de médicament dans le cadre de thérapies ciblées, les chercheurs ont procédé par étape.

La première d’entre elles a consisté à biofabriquer, grâce à des outils génétiques, des cellules donneuses capables de produire une toxine létale (protéine capable de bloquer la synthèse protéique dans les cellules), tout en rendant ces cellules donneuses résistantes à cette toxine.

Les chercheurs ont ensuite mis au point une technique permettant de charger cette toxine (ou tout autre protéine d’intérêt) dans ces vésicules extracellulaires, de façon réversible. Parallèlement, les VE ont été équipées avec une molécule fusogénique d’origine humaine, permettant d’augmenter la fusion des membranes et donc le déversement du contenu vésiculaire dans les cellules receveuses. Habituellement l’agent fusogénique est d’origine virale, ce qui impose de nombreuses contraintes de production et risques sanitaires. Une fois ces VE fusogéniques produites par les cellules donneuses et chargées avec la toxine létale, les chercheurs ont récolté les VE et les ont mises en contact avec des cellules receveuses en culture. Les VE ont alors fusionné avec les cellules donneuses et déverser leur contenu vésiculaire (toxine) dans les cellules receveuses ce qui a provoqué la mort de ces dernières.

Ces découvertes et mises au point de nouveaux procédés de biofabrication permettent une avancée considérable dans le domaine du développement des thérapies ciblées, notamment dans le cas des cancers. La méthode est versatile et permet de charger un large spectre de protéines thérapeutiques et promet de compléter l’arsenal des thérapies cellulaire et géniques.

Références

1- Efficient cell death mediated by bioengineered killer extracellular vesicles Julia Dancourt, Ester Piovesana & Gregory Lavieu

https://www.nature.com/articles/s41598-023-28306-8

2- Virus-Free Method to Control and Enhance Extracellular Vesicle Cargo Loading and Delivery Sheryl Bui, Julia Dancourt, Gregory

À lire aussi

Quand les ondes imitent le comportement d’un gaz

Marlone Vernet et Eric Falcon, physiciens au laboratoire Matière et Systèmes Complexes (MSC - Université Paris Cité/CNRS), ont observé un phénomène étonnant : dans un système agité de manière aléatoire, des ondes peuvent se comporter comme les molécules d’un gaz....

lire plus

Appel à candidatures : Cotutelle internationale de thèse 2025/2026

L’appel à candidatures pour une inscription en cotutelle internationale de thèse pour l’année académique 2025-2026 est ouvert. Déposez vos candidatures avant le 15 décembre 2025.© William PotterUne cotutelle de thèse est un projet de formation permettant à un étudiant...

lire plus

Young Leaders 2025 : Aurélie Sannier sélectionnée par la French-American Foundation

Félicitations à Aurélie Sannier, médecin et enseignante-chercheuse à l'Université Paris Cité, pour sa sélection au programme Young Leaders 2025 de la French-American Foundation. Cette distinction salue l’excellence de ses travaux et contribue au rayonnement...

lire plus![[Rencontre] Kristel Chanard : décrypter les secrets de la Terre par les mouvements de l’eau](https://u-paris.fr/wp-content/uploads/2025/06/Kristel-portrait1-1080x675.jpg)

[Rencontre] Kristel Chanard : décrypter les secrets de la Terre par les mouvements de l’eau

Kristel Chanard est géophysicienne de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) dans l’équipe de géodésie de l’Institut de Physique du Globe de Paris, établissement-composante de l'Université Paris Cité. Ses travaux de recherche se situent...

lire plus